Chiapas.- El tiempo de recuperación de los suelos siniestrados por el fuego es muy variable. Hay praderas que recuperan su estructura (aunque no toda su funcionalidad) de una temporada a otra, pero los ecosistemas más complejos, como bosques y selvas, pueden tardar periodos superiores a 500 años en recuperar su equilibrio original (FAO, 2015). Hay efectos —como la reducción de la capacidad de absorción y retención de agua— que se mantienen por años, lo cual dificulta la recuperación del suelo y aumenta significativamente el riesgo de erosión.

En promedio, Chiapas tiene 6,600 incendios cada año. Por lo anterior, es considerada una de las entidades con mayor incidencia en ese rubro (en 2015, 2018 y 2019 Chiapas fue la entidad con más incendios en todo el país) y —en consecuencia— una de las que más contribuye a la emisión de gases de efecto invernadero y que más cobertura arbórea pierde a causa de los incendios.

El 22 de enero pasado, a través del programa MasAgro —de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y el Centro internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT)—, se lanzó la campaña #ChiapasNoQuema, impulsada de forma conjunta por el Hub Chiapas —del CIMMYT—; The Nature Conservancy (TNC); Rainforest Alliance; la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (Semahn) de Chiapas; y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGyP Chiapas).

El objetivo de la campaña es la reducción de las quemas mediante la prevención y el ofrecimiento a los productores de alternativas como la Agricultura de Conservación, que es un sistema de producción sustentable que aprovecha el rastrojo (residuos agrícolas que son objeto de las quemas) para usarlo como cobertura del suelo. Además de mejorar la estructura y calidad del suelo —y retener humedad—, el aprovechamiento del rastrojo permite a los productores tener ahorros significativos en sus costos de producción.

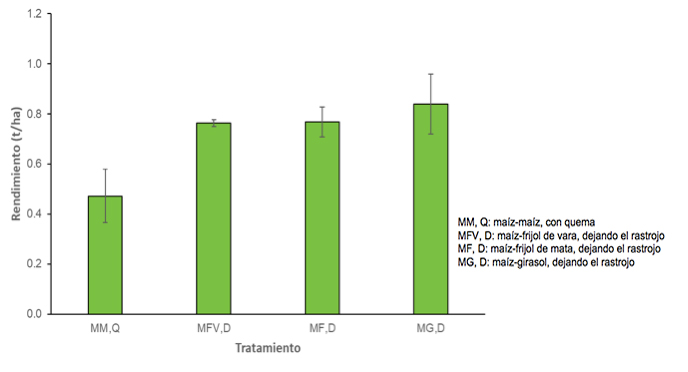

La quema de residuos, además de contribuir a la liberación de gases de efecto invernadero, tiene un efecto negativo sobre los rendimientos de los cultivos (en la figura 1 se muestran los resultados de una evaluación de la quema en comparación con el rastrojo como cobertura). En cambio, la Agricultura de Conservación permite incrementar los rendimientos, y sus efectos se potencializan con la implementación de otros sistemas integrados, como el Manejo Agroecológico de Plagas y la Milpa Intercalada con Árboles Frutales (particularmente útil para suelos con pendientes, como gran parte de los de Chiapas).

A poco más de un mes del inicio de la campaña #ChiapasNoQuema, se han sumado nuevos e importantes actores, como los Ayuntamientos de Villaflores, Villa Corzo, Venustiano Carranza y Tuxtla Gutiérrez; técnicos independientes; la Secretaría de Protección Civil; y la Secretaría de Economía del estado. Con estas vinculaciones, en 17 municipios de Chiapas se ha capacitado en temas referentes a la campaña a más de 1,100 personas, de las cuales más de 70% son productores.

Cabe mencionar que en los eventos de capacitación se presentan las ventajas de las siembras con rastrojo y su manejo, con el objetivo de que los productores eviten las quemas agrícolas y sean conscientes de que #ElRastrojoVale más como cobertura del suelo.

Si quieres saber más sobre esta campaña, obtener consejos para el manejo de los rastrojos y conocer los lugares de próximas capacitaciones, síguenos en redes sociales o búscanos con el hashtag #ChiapasNoQuema.