El cambio climático representa una amenaza real para la continuidad de la agricultura, señaló Simon Fonteyne, coordinador de investigación agronómica para América Latina del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), durante su participación en el ciclo Agroconferencias 2023 de la Asociación de Agricultores del Río Fuerte Sinaloa (AARFS).

Con el aumento de las temperaturas y la escasez de lluvias a nivel nacional, enfatizó Fonteyne, los productores deben considerar sistemas de producción sustentables porque los efectos del cambio climático no solo persistirán, sino que se intensificarán en los próximos años debido a la continua emisión de agentes contaminantes a la atmósfera.

«Este fenómeno tendrá un impacto en varios aspectos. En el caso de Sinaloa, la disponibilidad de agua es crítica. Cada año, los productores enfrentan incertidumbre sobre si las presas se llenarán o no. Las lluvias se han vuelto impredecibles y la disponibilidad de agua será cada vez más problemática«, afirmó Fonteyne.

Durante la conferencia, Fonteyne recalcó que sí existen alternativas viables y pertinentes para que los agricultores hagan frente a los retos del cambio climático. Resaltó, en este sentido, la importancia de sistemas como la agricultura de conservación.

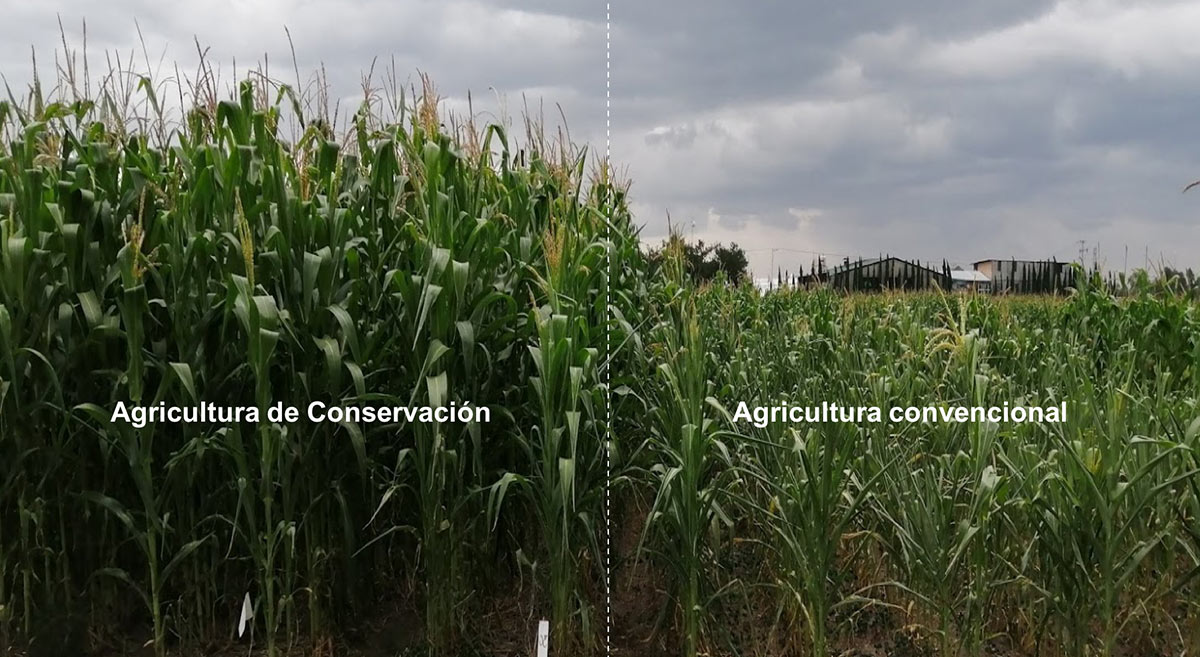

En las diversas plataformas de investigación en el territorio nacional las parcelas trabajadas con labranza convencional, expuso, es común observar suelos degradados y, por el efecto de las sequías, las plantas generalmente son muy pequeñas. “Por esa falta de agua, las plantas se estresan y, básicamente, su respuesta es crecer lo más rápido posible y hacer algunos granos, pero como tampoco desarrollan muchas hojas, entonces no hay una fotosíntesis adecuada que pueda nutrir a los granos, entonces estos van a estar muy pequeños y van a ser muy pocos. Bajo este tipo de condiciones casi no hay cosecha”, mencionó el especialista.

En contraste, las parcelas donde se practica la agricultura de conservación, dejándose los residuos de cosecha como cobertura del suelo, presentan un “suelo de mejor calidad, tiene más materia orgánica y mejor infiltración. Eso genera más plantas y estas tienen más posibilidad de sobrevivir a las sequías, además de que son un poco más grandes. Eso significa que, en esas parcelas con agricultura de conservación, por el solo hecho de dejar los residuos, sí es posible tener cosechas”.

El simposio siguió con las presentaciones de cinco plataformas en el sur del país:

El simposio siguió con las presentaciones de cinco plataformas en el sur del país: