El trigo es uno de los cultivos más importantes para la seguridad alimentaria global. El aumento de su rendimiento en los últimos 60 años ha sido invaluable para este propósito, permitiendo que los precios de este grano básico se mantengan en niveles razonables.

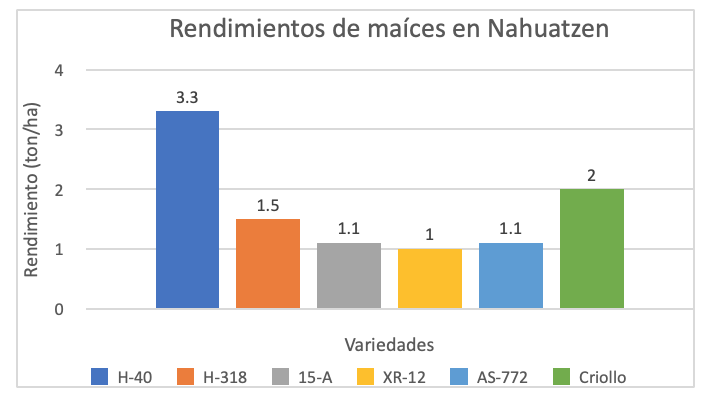

Fue en el Valle del Yaqui, en el estado mexicano de Sonora, donde se desarrollaron por primera vez tecnologías que permitieron que tanto en México como en otros países el rendimiento del trigo aumentara alrededor de 250% durante los 60 años comprendidos entre 1960 y 2019 (años de cosecha). Este aumento en el rendimiento se debe, en gran medida, a la propagación de las variedades y tecnologías desarrolladas por el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) en colaboración con el Gobierno de México.

¿Hacia dónde se dirige el rendimiento del trigo en el Valle del Yaqui en los próximos 20 años, considerados actualmente como el período de mayor desafío para la seguridad alimentaria mundial? A partir de esta pregunta un grupo de investigadores del CIMMYT se dio a la tarea de revisar los múltiples factores que durante 60 años han influido en el comportamiento de los rendimientos del trigo en el Valle del Yaqui. Esto, con el fin de conocer las perspectivas y la sostenibilidad del cultivo en la región, pero también para tratar de entender un poco más el panorama mundial del trigo y visualizar cuáles serán los escenarios de la seguridad alimentaria global en las siguientes décadas.

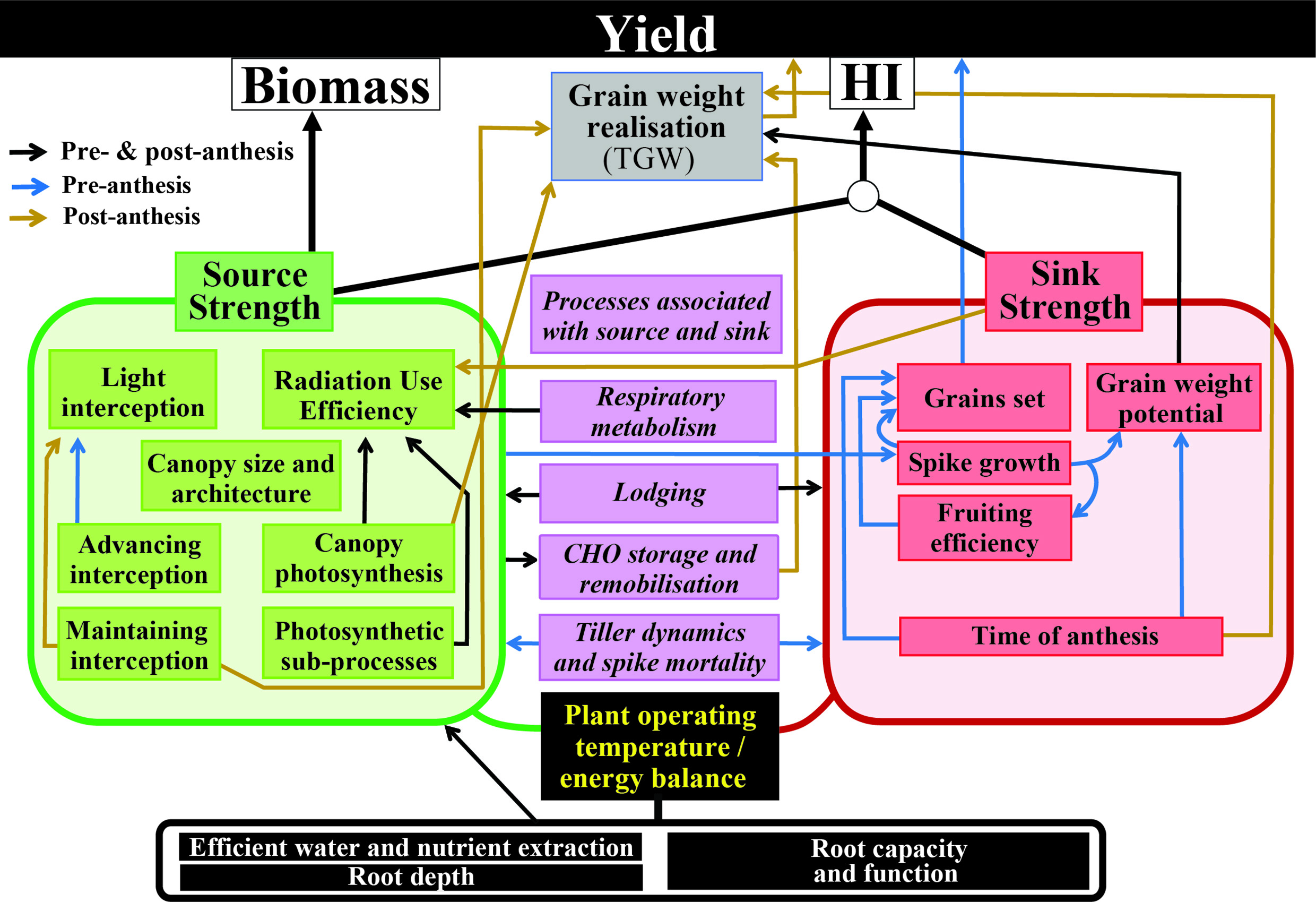

Los cambios tecnológicos, el clima, las variedades de trigo mejoradas y el mejoramiento mismo, así como las prácticas agronómicas, son algunos de los factores considerados en el análisis, en el que también es posible revisar el papel que ha tenido el uso de los fertilizantes, particularmente los nitrogenados que aumentaron constantemente y que han conducido, debido a su uso ineficiente, a las floraciones de algas en el Golfo de California, un serio problema ambiental derivado de prácticas agrícolas no sustentables.

Con respecto a los beneficios referentes a costos, energía y sostenibilidad que brinda la siembra en camas permanentes (labranza cero) con retención de rastrojos —sistema conocido como agricultura de conservación—, el documento menciona que estos han sido claramente demostrados por investigaciones previas; sin embargo, puntualiza que la adopción de esta práctica sigue siendo limitada.

Por otro lado, el estudio señala que la disponibilidad de agua es un importante problema de sostenibilidad en los sistemas de riego: “el agua para la agricultura será más escasa con el crecimiento de la población en el estado de Sonora. Existen opciones para gestionar mejor la escasa agua de riego; sin embargo, es posible que el trigo no pueda competir a largo plazo por el agua con cultivos como verduras y frutas”.

Aunque la sostenibilidad se extiende más allá de los campos cultivados, en general es probable que el trigo siga siendo el cultivo principal durante otro período de 20 años en el Valle de Yaqui, pero el cierre de la brecha de rendimiento se está volviendo limitado.

“Es probable que la sostenibilidad biofísica del sistema de cultivo de trigo del Valle del Yaqui mejore a través de una mejor gestión de los fertilizantes nitrogenados. Las mejoras también son posibles a través de una mayor diversidad de cultivos, la gestión integrada de las amenazas bióticas y la aceptación de la labranza cero, la retención de residuos y el tráfico controlado”, concluye el estudio.

PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN RELACIONADAS: