En la Península de Yucatán la milpa sigue siendo la base de la alimentación (se estima que todavía hay cerca de 800,000 hectáreas dedicadas a esta). Sin embargo, debido a la prevalencia de prácticas inadecuadas (como roza, tumba y quema), actualmente la milpa presenta una disminución de su capacidad productiva, lo cual se refleja en la merma del rendimiento del maíz (con rendimientos promedio menores a 1 tonelada) y sus cultivos asociados.

Para ofrecer a las productoras y los productores opciones de manejo de la milpa que les permitan conservar y fortalecer su herencia biocultural, el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) y la Universidad Autónoma de Yucatán han realizado diversos estudios en las plataformas de investigación que han establecido en conjunto en Yaxcabá y Peto, en Yucatán.

Entre los resultados de los diversos estudios realizados destaca que el arreglo topológico —la distribución de las plantas sobre la superficie sembrada— ha permitido obtener, en general, los mayores rendimientos. Esto es relevante porque significa que en los primeros años de la implementación de prácticas de Agricultura Sustentable (cuyos efectos positivos se reflejan a mediano y largo plazo) los productores pueden obtener beneficios desde los primeros ciclos productivos.

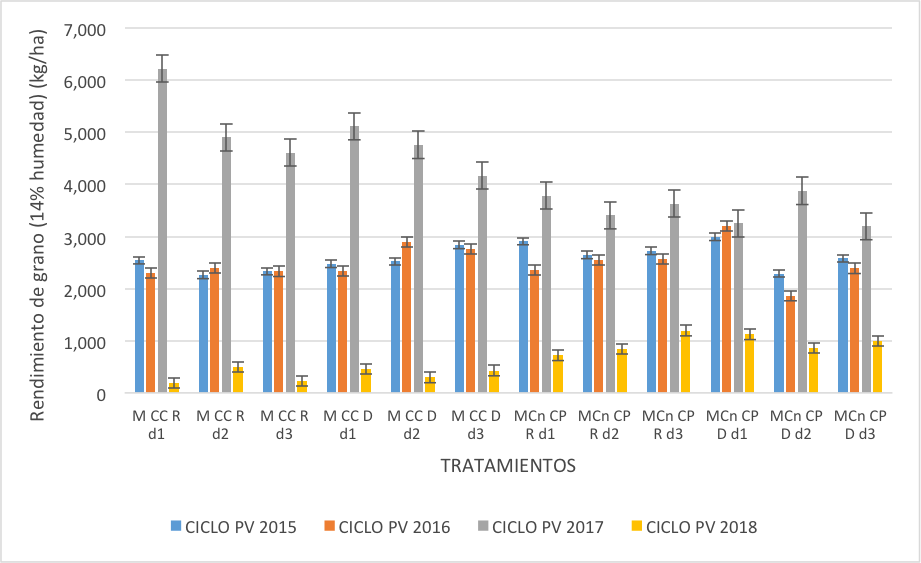

Durante el segundo ciclo (2017) de la plataforma de investigación Kancabdzonot, en Yaxcabá (establecida en 2016), se evaluaron los efectos de tres factores de manejo en el rendimiento del grano de maíz:

- Manejo de rastrojo: dejar o quemar

- Tipo de cobertura: mucuna (Mucuna sp.) o calabaza ‘Xnucku’um’ (Cucurbita moschata) y frijol ‘Ib Xpuksiika’al Tsutsuy’ (Phaseolus lunatus)

- Arreglo topológico: 1 m * 1 m con cuatro semillas por golpe o 1 m * 0.5 m con dos semillas por golpe.

Los resultados de los ocho tratamientos que se obtuvieron a partir de estos tres factores (tabla 1) no mostraron diferencias significativas entre los tratamientos evaluados (debido a que las prácticas sustentables como el manejo del rastrojo muestran sus efectos a mediano y largo plazo); sin embargo, el rendimiento máximo fue registrado en el tratamiento en que se dejó el rastrojo, cobertura de milpa (calabaza y frijol ‘Ib’) y arreglo topológico de 1 m * 0.5 m. Los rendimientos más bajos correspondieron a los tratamientos en los que se quemó el rastrojo.

El análisis económico señaló que el mayor costo por hectárea fue el de los tratamientos en que se quemó el rastrojo, mientras que el menor correspondió a aquellos en los que se usó el rastrojo como cobertura. Esto debido a que en las prácticas convencionales la mano de obra empleada para establecer el cultivo incrementa los costos. Por el contrario, al mantener el rastrojo los productores pueden tener el beneficio adicional de ahorrarse esa mano de obra.

Este mismo ensayo con ocho tratamientos se replicó en la plataforma de investigación de Peto (establecida en 2017) y en la de Yaxunah, Yaxcabá (establecida en junio de 2018). En ambas, los resultados reportados también siguieron la tendencia de incrementos en los rendimientos por el arreglo topológico (a favor del arreglo de siembra de 1 m * 0.5 m y dos semillas por golpe), confirmándose que —con una mejor distribución de las plantas en el espacio— los niveles de rendimiento pueden aumentar.

El incremento en el rendimiento de grano de maíz se atribuye a que un espacio mayor entre los golpes y un número menor de plantas (por golpe) pueden asegurar una elevada disponibilidad de agua y nutrientes. Otro beneficio de este espaciamiento es la reducción de la competencia entre plantas.

Las investigaciones para evidenciar los efectos del rastrojo como cobertura del suelo continúan, pues estos son visibles solo a mediano y largo plazo, aunque es destacable que —durante 2019— en los alrededores de la plataforma de Peto se presentó una sequía que causó la pérdida de alrededor de 60% de la producción de maíz, mientras que en la plataforma —a pesar del efecto de la sequía— el promedio general del rendimiento fue de 2.4 toneladas de grano por hectárea debido, entre otros factores, a un mejor aprovechamiento de la humedad por efecto del mantenimiento del rastrojo.

El arreglo topológico es uno de los aprendizajes del proyecto Milpa Sustentable en la Península de Yucatán —de la Fundación Haciendas del Mundo Maya, Fomento Social Banamex y el CIMMYT— y también una de las acciones que a corto, mediano y largo plazo permitirá a las comunidades hacer más rentable la milpa y afianzar prácticas sustentables que aseguren la preservación funcional de la biodiversidad. Por esta razón, es importante apoyar y dar continuidad a los esfuerzos de todos los que hacen posible este proyecto.

Tabla 1. Descripción de los tratamientos evaluados en las plataformas de investigación.

| No. de tratamiento |

Abreviación |

Manejo de rastrojo |

Cobertura |

Arreglo topológico |

| 1 |

Q, MMU, AT1 |

Quemar |

Maíz-mucuna |

1 m * 1 m * 4 semillas |

| 2 |

Q, MMU, AT5 |

Quemar |

Maíz-mucuna |

1 m * 0.5 m * 2 semillas |

| 3 |

Q, MI, AT1 |

Quemar |

Milpa |

1 m * 1 m * 4 semillas |

| 4 |

Q, MI, AT5 |

Quemar |

Milpa |

1 m * 0.5 m * 2 semillas |

| 5 |

D, MMU, AT1 |

Dejar |

Maíz-mucuna |

1 m * 1 m * 4 semillas |

| 6 |

D, MMU, AT5 |

Dejar |

Maíz-mucuna |

1 m * 0.5 m * 2 semillas |

| 7 |

D, MI, AT1 |

Dejar |

Milpa |

1 m * 1 m * 4 semillas |

| 8 |

D, MI, AT5 |

Dejar |

Milpa |

1 m * 0.5 m * 2 semillas |

Abreviaciones: Q = quemar el rastrojo, D = dejar el rastrojo, MMU = maíz con mucuna como cobertura, MI = cobertura milpa (‘Ib’ y calabaza), AT1 = arreglo topológico 1 m * 1 m y cuatro semillas por mata y AT5 = arreglo topológico 1 m * 0.5 m y dos semillas por mata.

FUENTES:

- Moya, X. (1999). Turning the tortilla upside-down, a study of endogenous development potential in local agricultural and organizational practices of two Mayan villages in Yucatan, Mexico (Tesis). WAU, Países Bajos.

- Reta-Sánchez, D. G., Gaytán-Mascorro, A. y Carrillo-Amaya, J. S. (2003). Rendimiento y componentes del rendimiento de maíz en respuesta a arreglos topológicos. Fitotecnia Mexicana, 26(2), 75-82.

- Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. (2019). Anuario estadístico de la producción agrícola. Recuperado de https://nube.siap.gob.mx/cierreagricola/

- Van der Wal, H., Duncan-Golicher, J., Caudillo-Caudillo, S. y Vargas-Domínguez, M. (2006). Plant densities, yields and area demands for maize under shifting cultivation in the Chinantla, Mexico. Agrociencia, 40(4), 449-460.

table {max-width:90%; border: 1px solid #ccc;} tr {border: 1px solid #ccc;} td {border: 1px solid #ccc; padding:8px;}

Vicente Quintero Gil es un productor del valle agrícola de Recoveco, en Mocorito, Sinaloa, quien participa en el Programa de Abastecimiento Responsable en México —impulsado por la Compañía Kellogg y el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT)—, a través del cual se promueve la producción sustentable de maíz amarillo.

Vicente Quintero Gil es un productor del valle agrícola de Recoveco, en Mocorito, Sinaloa, quien participa en el Programa de Abastecimiento Responsable en México —impulsado por la Compañía Kellogg y el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT)—, a través del cual se promueve la producción sustentable de maíz amarillo.