El Bajío es una de las principales regiones productoras de granos de México, la mayoría de los agricultores con acceso a riego siembran maíz durante el ciclo primavera-verano (mayo-diciembre), y cereales de granos pequeños (trigo o cebada) en el ciclo otoño-invierno (diciembre-mayo). En la región, las bajas temperaturas ocurren regularmente durante la temporada de crecimiento invernal y pueden ocurrir heladas, aunque son poco frecuentes y no ocurren todos los años.

Si bien las bajas temperaturas son necesarias para que el trigo y la cebada induzcan el macollamiento y por lo tanto obtengan altos rendimientos, junto con las heladas también pueden causar daños a las plantas, lo que puede tener un impacto en el rendimiento.

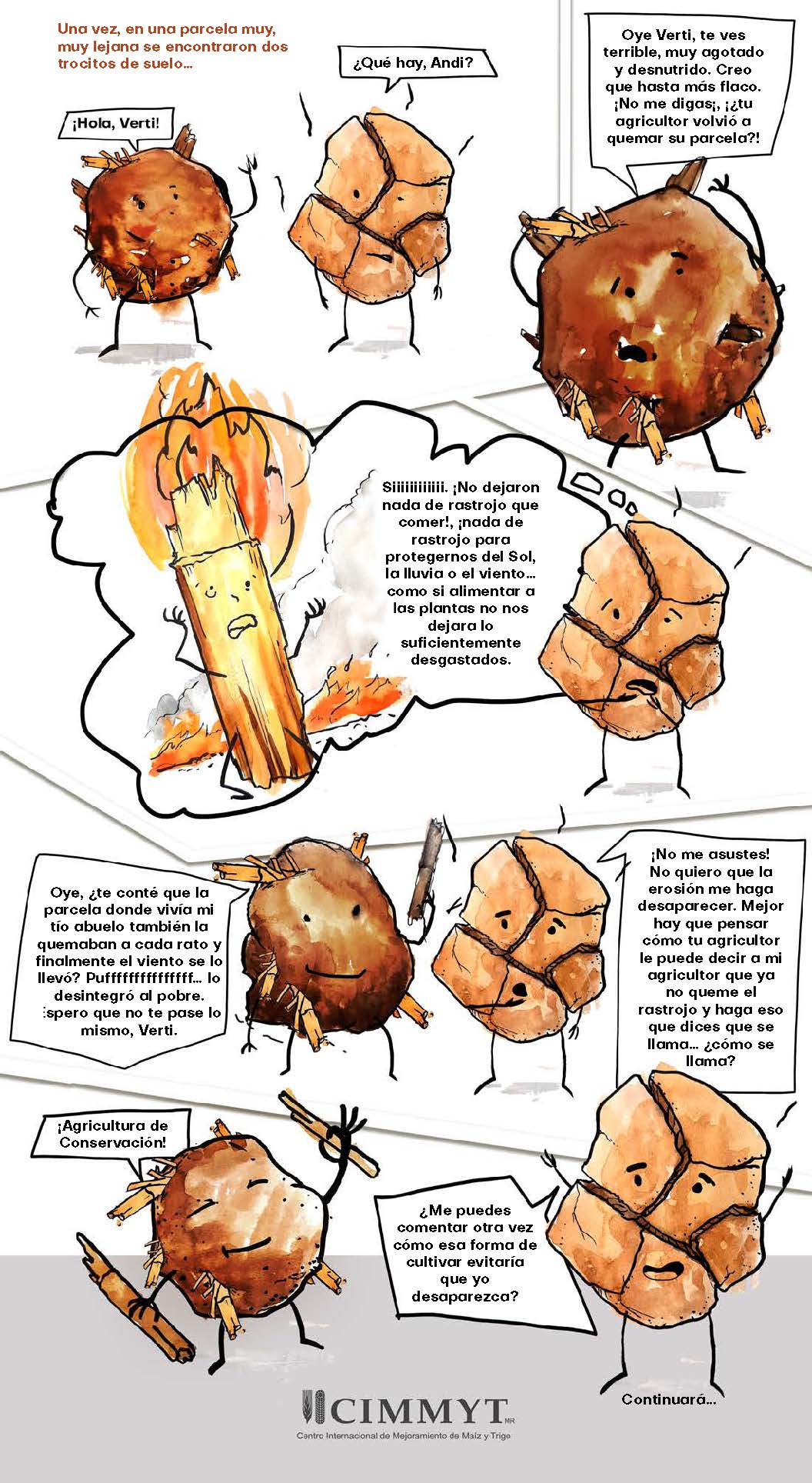

En ciclos pasados, agricultores de esta región informaron que durante la temporada otoño-invierno hubo un aumento de los daños por heladas en la cebada sembrada con agricultura de conservación —sistema que permite reducir costos de producción, el uso del agua y las emisiones de gases de efecto invernadero, así como mejorar los rendimientos y la salud del suelo—.

Para determinar si este efecto es real y si redujo el rendimiento de los cultivos con agricultura de conservación, un grupo de especialistas del CIMMYT desarrolló dos experimentos de campo y recopilaron datos de observación de otros experimentos y parcelas de agricultores. “A fin de evaluar si niveles más altos de residuos conducen a mayores daños por heladas en cereales de grano pequeño en el Bajío, realizamos tres experimentos: el primero en San Juan del Río, Querétaro; el segundo en Metepec, Estado de México; y se analizaron datos de otros experimentos realizados en parcelas de agricultores del Bajío y del noroeste del Pacífico”, comentan los especialistas.

El primer experimento se realizó en la plataforma de investigación San Juan del Río III, que está en una región donde suelen ocurrir heladas durante la temporada invernal. El objetivo de este experimento fue responder dos preguntas de investigación: ¿El rendimiento de la cebada es menor con la labranza reducida?, y, ¿el rendimiento es menor cuando se dejan residuos en el campo al utilizar labranza reducida?

“Para estudiar el efecto de los residuos sobre el daño por heladas instalamos una prueba de campo en la Estación Experimental Sanjaya Rajaram en Metepec, Estado de México. La estación está situada a 2 600 metros sobre el nivel del mar y es muy probable que se produzcan heladas en cada temporada de invierno. Con la evaluación en esta estación buscamos responder si el daño por heladas es mayor con una labranza reducida, si el daño por heladas es mayor cuando se dejan residuos en el campo cultivando con labranza reducida, y si pueden reducir los daños por heladas induciendo tolerancia al estrés mediante la aplicación de ácido salicílico (aspirina)”, puntualizan los investigadores.

Adicionalmente a estos dos experimentos en campo, se hizo un análisis de datos surgidos en módulos y plataformas de investigación distribuidos por todo el país —las cuales forman parte de la red de innovación que impulsa el CIMMYT— y, para obtener una mejor idea de las realidades de los daños por heladas con relación al manejo de residuos, también se encuestó a los colaboradores de estos espacios.

Al revisarse los datos de 235 módulos de innovación que compararon la labranza convencional y la agricultura de conservación con el trigo o la cebada cultivados durante la temporada de invierno, se observó que los rendimientos promedio fueron mayores con agricultura de conservación, sin que hubiera indicios de un menor rendimiento con este sistema de producción sustentable. En general, “se observa que los beneficios de la agricultura de conservación en términos de mayor salud del suelo, mayor retención de agua y reducción de los costos de producción superan el riesgo de mayores daños por heladas, por lo que el riesgo de daños por heladas no debería ser un impedimento para la implementación de la agricultura de conservación”, enfatizan los investigadores.

En las plataformas de investigación los resultados también demuestran la pertinencia de la agricultura de conservación pues, aunque las bajas temperaturas generaron mayores daños visibles en los tratamientos con este sistema, las plantas se recuperaron rápidamente. Al final, el rendimiento no se vio afectado ya que los tratamientos con agricultura de conservación obtuvieron rendimientos ligeramente más altos.

En general, “el trigo y la cebada con agricultura de conservación pueden presentar más síntomas de daño por heladas cuando las heladas ocurren durante la etapa de macollamiento, sin embargo, esto no tiene ningún efecto sobre el rendimiento. Por el contrario, el rendimiento tiende a ser mayor con agricultura de conservación. Es probable que las plantas en la etapa de macollamiento puedan reemplazar rápidamente las hojas y los macollos dañados, y el estrés por frío puede incluso inducir un macollamiento adicional, lo que puede conducir a más grano más adelante”, explican.

En conclusión, la agricultura de conservación tiene muchos beneficios comprobados para la producción de granos en el Bajío, como una mejor salud del suelo, una mayor eficiencia del riego, menores costos de producción, menores emisiones de gases de efecto invernadero y estos beneficios compensan los efectos negativos de las heladas que pueden ocurrir en la región. Si bien pueden ocurrir mayores daños cuando ocurren heladas durante la etapa de macollamiento, esto no afecta el rendimiento y no debe considerarse una razón para no implementar la agricultura de conservación.

Puedes consultar el artículo completo en: https://doi.org/10.31220/agriRxiv.2023.00211