Poner fin a la pobreza en todas sus formas es el primero de los 17 objetivos de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de la ONU. Este año, el tema del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza aborda el desafío de lograr la justicia social y medioambiental para todas las personas.

¿Cuál es la relación entre la pobreza y el medioambiente? La pobreza va más allá de la falta de ingresos, desencadena impactos sobre el ambiente. Las poblaciones empobrecidas son las que más dependen de los recursos de los que les proveen los ecosistemas, pero también son las más vulnerables ante los impactos negativos derivados de los problemas ambientales.

Las poblaciones vulnerables también tienen una gran capacidad para contribuir positivamente en las soluciones ambientales y para la superación de las condiciones económicas adversas. Por esta razón, la Agencia Mexicana para el Desarrollo Sustentable en Laderas (AMDSL) y el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) promueven prácticas agrícolas que permiten a productores de la Región Mixe, en el estado de Oaxaca, mejorar sus ingresos familiares con un enfoque medioambiental.

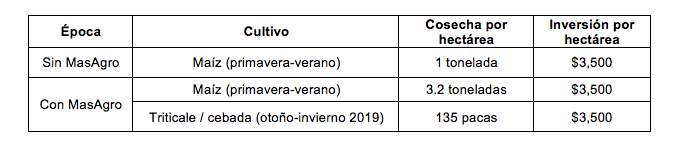

El centro de difusión de las prácticas sustentables es la plataforma de investigación localizada en el paraje Puente Ardilla, en el municipio de Tamazulápam del Espíritu Santo. En la zona donde se ubica la plataforma predomina el sistema de producción milpa-jornaleo-servicios, con rendimientos insuficientes incluso para el autoconsumo (de apenas 1.1 toneladas por hectárea). Adicionalmente, los terrenos en laderas que caracterizan a la zona presentan baja fertilidad y están erosionados por la lluvia.

En la plataforma de investigación se han implementado y evaluado diversas innovaciones, comparándolas siempre con la labranza convencional de la zona a fin de que las ventajas de innovar sean visibles para todos. También se han realizado estudios para generar técnicas adaptativas para el mejoramiento productivo de la milpa, reducir la erosión del suelo y mejorar la fertilidad en laderas.

Entre los estudios destaca uno realizado por un periodo de cinco años (iniciando en 2015) donde se estableció un módulo con Milpa Intercalada con Árboles Frutales (MIAF) —sistema que integra saberes tradicionales, investigación de científicos del INIFAP y mejoras continuas de los técnicos y productores que han participado en el programa MasAgro, de la SADER y el CIMMYT—.

El módulo consiste en tres franjas contiguas. En la parte media de la primera franja se ubica una hilera de árboles de durazno sembrados siguiendo el contorno de la pendiente. En cada franja lateral a la de los árboles se sembraron tres surcos de maíz y frijol (paralelos a la hilera de los árboles frutales). De esta forma, el maíz y el frijol ocupan el 57% de la superficie y los árboles frutales el 43% restante.

En ese módulo con milpa y árboles frutales se evaluó tanto la labranza convencional de la región (con continuo movimiento del suelo y sin dejar rastrojo) como Agricultura de Conservación (cuyos componentes básicos son el mínimo movimiento del suelo, la diversificación de cultivos y la cobertura del suelo con rastrojos), así como diversos tratamientos de fertilización, descanso del suelo, etc.

Después de cinco años de observar el desarrollo de los cultivos en el módulo con MIAF la labranza convencional fue la que menor rendimiento tuvo, mientras que la Agricultura de Conservación aportó los mejores resultados (particularmente el tratamiento con la combinación milpa-leguminosa, cero labranza y remoción parcial de rastrojo), permitiendo que hubiera suficiente maíz para la alimentación de la familia más un excedente para venta.

Con respecto a los frutales, estos registraron ganancias positivas y utilidades. La suma de los ingresos por el cultivo del maíz y frijol, otros productos de la milpa más los frutales, permite comprobar que el sistema MIAF es de gran utilidad para los terrenos en ladera. Particularmente el frutal juega un papel muy importante en el aspecto económico, pero también en el cuidado del suelo, ya que actúan como barreras vivas disminuyendo la erosión hídrica.

Por: Columba Silva Avendaño, Zenaida López Martínez, Juan Pablo Torres Zambrano, AMDSL.