Sinaloa es el principal productor de maíz a nivel nacional; sin embargo, bajo condiciones intensivas, la agricultura del estado demanda una gran cantidad de insumos agrícolas (agroquímicos), predominantemente fertilizantes nitrogenados que contribuyen a la degradación ambiental por su uso excesivo, aumentan los costos de producción y ocasionan una disminución significativa de la rentabilidad.

Sinaloa es el principal productor de maíz a nivel nacional; sin embargo, bajo condiciones intensivas, la agricultura del estado demanda una gran cantidad de insumos agrícolas (agroquímicos), predominantemente fertilizantes nitrogenados que contribuyen a la degradación ambiental por su uso excesivo, aumentan los costos de producción y ocasionan una disminución significativa de la rentabilidad.

Las pérdidas de nutrientes de las plantas hacia el ambiente son preocupantes. Estas se originan a través de la lixiviación —proceso por el cual los nutrientes y minerales son arrastrados por el agua— hacia aguas subterráneas y las emisiones a la atmósfera. Además, los nutrientes aplicados a los cultivos y no utilizados constituyen una pérdida financiera para el agricultor y una considerable pérdida económica en el ámbito nacional.

Una de las alternativas para hacer más eficientes las adiciones de nitrógeno es el uso de sensores ópticos. Con ellos, se puede calcular el índice de vegetación de diferencia normalizada (NDVI, por sus siglas en inglés) —que es una estimación del “verdor” de las plantas, es decir, de su actividad fotosintética y su estado de nutrición— y así determinar el requerimiento de fertilizante nitrogenado más adecuado.

Si bien esta tecnología ya se trabaja en algunas zonas de Sinaloa, no hay referencia de la calibración de sensores específicamente para el Valle de Culiacán, de tal manera que mediante la colaboración de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) y el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) en la plataforma de investigación de Culiacán —ubicada en los terrenos de la Facultad de Agronomía de la UAS— se trabaja para lograr este propósito.

Recientemente en parcelas con distintas dosis de nitrógeno —de 0 hasta 350 kg por hectárea— e híbridos de maíz amarillo (DK 1050 y P3201) y blanco (DK 4050 y P 3289) —ocho tratamientos con tres repeticiones cada uno—, se tomaron lecturas con el sensor GreenSeeker® en distintas etapas de crecimiento de las plantas —desde V4 hasta la etapa reproductiva VT, o espigamiento—, se observó su población y su rendimiento.

El objetivo de este estudio es analizar todos los datos que surjan y elaborar un modelo matemático que permita generar recomendaciones de fertilización nitrogenada adecuadas y específicas para los agricultores del Valle de Culiacán. Aunque actualmente se plantea continuar con los ensayos para acumular más datos y desarrollar una mejor calibración del sensor óptico, el estudio ha arrojado datos de utilidad para los productores de la zona.

Estadísticamente las dosis que oscilan entre los 250, 300 y 350 kilogramos de nitrógeno por hectárea (kg N/ha) no presentaron diferencias significativas en el rendimiento de grano, aunque el tratamiento con 300 kg N/ha registró el mayor rendimiento en general para los cuatro híbridos evaluados —para el resto de los tratamientos se observaron diferencias significativas conforme disminuyó la dosis de nitrógeno—.

Con relación al rendimiento de grano se observó que el maíz amarillo DK 1050 obtuvo el mayor rendimiento. Su comportanmiento fue estadísticamente significativo en la mayoría de los tratamientos con diferentes niveles de nitrógeno —incluso en los tratamientos con 0 y 50 Kg N/ha su rendimiento fue aceptable y superior al resto de los materiales (figura 1)—. No obstante, en términos generales, los híbridos amarillos y blancos presentaron comportamientos muy similares, esto significa que se pueden usar los sensores ópticos para lograr una mejor eficiencia en el uso del nitrógeno en ambos maíces sin necesidad de realizar un modelo matemático específico para cada uno.

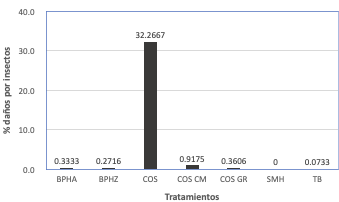

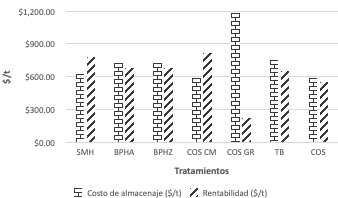

El municipio de Puruándiro se localiza al norte de Michoacán y forma parte de la región denominada El Bajío. En el municipio, la mayoría de los productores de temporal destinan una gran parte del grano para el autoconsumo y la ganadería de traspatio. Sin embargo, durante el periodo de almacenamiento (diciembre-agosto) se pueden generar pérdidas superiores a 30% de la producción a causa de los daños ocasionados por el barrenador y el gorgojo (aunque en regiones más altas se presenta también la palomilla).

El municipio de Puruándiro se localiza al norte de Michoacán y forma parte de la región denominada El Bajío. En el municipio, la mayoría de los productores de temporal destinan una gran parte del grano para el autoconsumo y la ganadería de traspatio. Sin embargo, durante el periodo de almacenamiento (diciembre-agosto) se pueden generar pérdidas superiores a 30% de la producción a causa de los daños ocasionados por el barrenador y el gorgojo (aunque en regiones más altas se presenta también la palomilla).