Mexicali, B.C.- En el Valle de Mexicali se cultiva más de la mitad del trigo de Baja California, uno de los cuatro estados más importantes en la producción de este grano a nivel nacional. Sin embargo, la rentabilidad de la producción de trigo en el Valle de Mexicali ha disminuido en los últimos años por diferentes razones, entre ellas, por una reducción de los rendimientos (que puede ser atribuida al desgaste de las tierras de cultivo) y los altos costos de producción bajo el sistema de labranza convencional que predomina en la zona.

De acuerdo con el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), en 2019 el rendimiento promedio de trigo en Mexicali fue de 6.3 toneladas por hectárea (t/ha) y en 2020 fue de 6.1 t/ha. Aun con las variaciones entre cada año, se trata de uno de los rendimientos más altos a nivel nacional (el rendimiento promedio nacional en 2019 fue de 5.4 t/ha, y el mayor rendimiento lo obtuvo Hermosillo, Sonora, con 7.8 t/ha).

Aunque la producción de trigo del Valle de Mexicali se mantiene por arriba del promedio nacional, esta podría incrementarse notablemente si se adoptaran con mayor amplitud sistemas de producción sustentable como la Agricultura de Conservación. Así lo mostraron los resultados presentados por la representación en Baja California de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) y el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), instituciones que colaboran en la región para fomentar la producción sustentable de diversos cultivos.

Mediante un evento demostrativo de la producción de trigos cristalinos bajo el sistema de Agricultura de Conservación (sistema de producción sustentable cuyos componentes básicos son la cobertura del suelo, la mínima labranza y la diversificación de cultivos), representantes de estas organizaciones presentaron este 13 de mayo los resultados de las investigaciones que en materia de producción sustentable y control de malezas se han obtenido en el Valle de Mexicali.

Con las debidas medidas sanitarias, productores, técnicos y representantes de instituciones se dieron cita en el Lote número 3, en el Ejido Piedras Negras del Valle de Mexicali para escuchar de la de voz de los especialistas, y de productores como Edgardo Alonso García Tapia quien ya implementó Agricultura de Conservación, los beneficios de este sistema de producción sustentable.

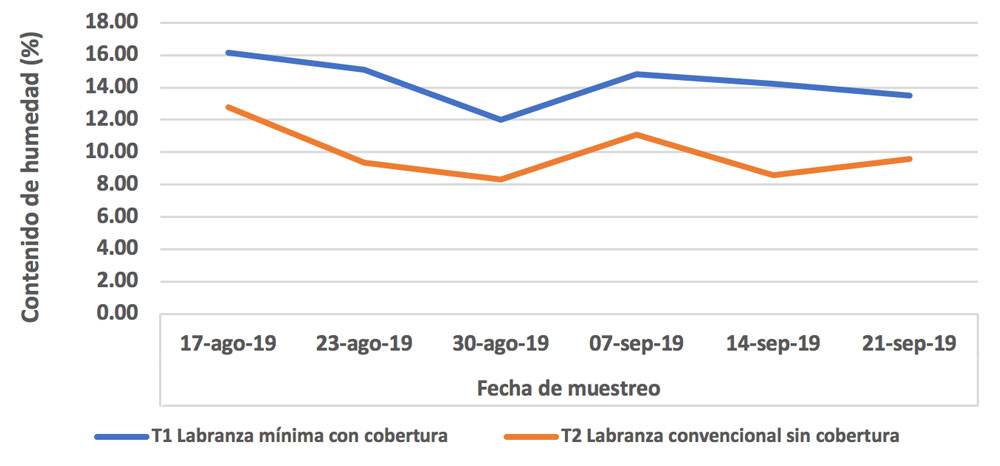

Entre los beneficios de implementar las tecnologías sustentables que la SADER, el INIFAP y el CIMMYT promueven en la región (entre ellas la Agricultura de Conservación, el Manejo Agroecológico de Plagas y la Fertilidad Integral) destacan la conservación de los recursos naturales, el incremento de la biodiversidad, la reducción de la mano de obra, la optimización del uso de agua, la reducción del estrés por el calor y la sequía, y el incremento de la salud del suelo. En conjunto, todo esto permite reducir costos de producción y mejorar la rentabilidad de las unidades de producción.

José Luis Velasco, gerente del Hub Pacífico Norte del CIMMYT, comento que “actualmente los consumidores están exigiendo alimentos más saludables y nutritivos, por lo que muchas empresas están pidiendo y promoviendo el cultivo sustentable de granos. Y esto se logra con tecnologías como las que promovemos, por eso es importante fomentar alianzas entre los sectores público y privado para proveer de maquinaria adecuada a los productores y para fomentar el desarrollo de capacidades porque la Agricultura Sustentable requiere de la guía de técnicos capacitados, productores experimentados e instituciones que apoyen con políticas públicas el desarrollo de la agricultura”.

“Uno de los problemas fuertes que se tiene en Mexicali es la infestación de malezas, principalmente la resistencia a herbicidas. Una infestación de malezas puede reducir los rendimientos entre una y 1.5 toneladas, y lo que se ha observado es que con Agricultura de Conservación se ha bajado esa incidencia de malezas en las parcelas. Por lo tanto, este sistema ha permitido un mejor desarrollo del cultivo y un mejor rendimiento”, comentó el gerente haciendo énfasis en la necesidad de difundir más ampliamente estas prácticas con ayuda de un acompañamiento técnico adecuado.

Al respecto, José Luis Velasco mencionó que actualmente cuatro de técnicos originarios del Valle de Mexicali están tomando el curso de Técnico Certificado en Agricultura Sustentable, con lo que se busca potenciar la implementación de prácticas sustentables en la región. Señaló también que en los estados donde trabaja el equipo del Hub Pacífico Norte se sigue trabajando para promover la adopción de tecnologías sostenibles: “en Sinaloa tenemos identificadas 15 mil hectáreas de maíz que se siembran con Agricultura de Conservación, en Sonora 9,700, en Chihuahua cinco mil y en Mexicali mil hectáreas con este sistema, más otras mil con otras tecnologías, haciendo que, en total, en el Valle de Mexicali sean dos mil las hectáreas que se cultivan con prácticas sustentables”, dijo.

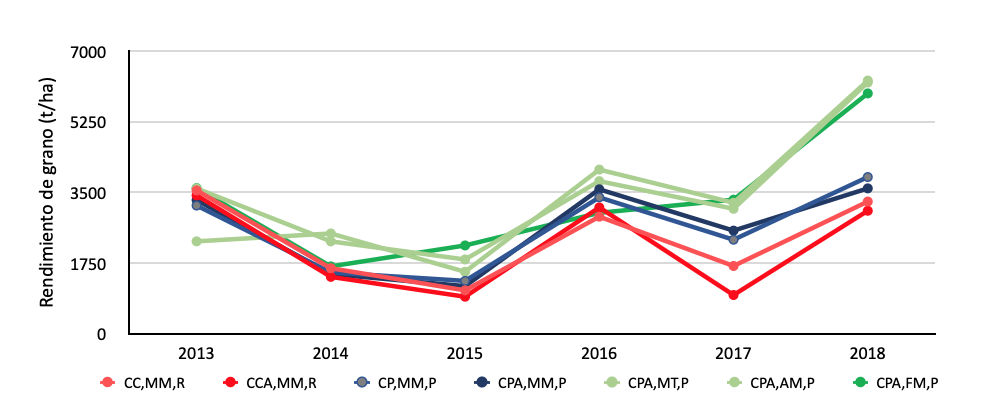

Finalmente, el representante del CIMMYT comentó que los registros históricos muestran que la Agricultura de Conservación permite mantener y, en varios casos, incrementar los rendimientos, pero disminuyendo los costos de producción y conservando los recursos naturales. Con un promedio de 6.2 t/ha de rendimiento en el Valle de Mexicali, y casos donde se alcanzan hasta las 8 t/ha (este ciclo productivo, por ejemplo, se proyecta tener rendimientos de hasta 9.2 t/ha), la Agricultura de Conservación permite ampliar las expectativas de producción de trigo cristalino en el Valle de Mexicali, brindando amplios beneficios a la economía de los productores, pero también con notables aspectos positivos para los suelos y el medioambiente.