El Día Internacional del Aire Limpio es un llamado de las Naciones Unidas a poner fin a la contaminación atmosférica que cada año es responsable de alrededor de 6,5 millones de muertes en todo el mundo. Además de la salud humana, la contaminación atmosférica tiene un severo impacto en la economía, afectando incluso a sectores como el turismo, donde el goce de los cielos azules es importante.

Disfrutar de un cielo azul no es simplemente una idea romántica asociada a las vacaciones, forma parte del derecho de todos los seres humanos a un medioambiente limpio, saludable y sostenible que, a su vez, está relacionado con una amplia variedad de iniciativas, desde aquellas que buscan eliminar la contaminación lumínica hasta aquellas asociadas a la sustentabilidad de los sistemas agroalimentarios.

¿Cómo nuestros patrones de producción y consumo alimentarios están relacionados con la contaminación atmosférica? Un dato clave para comprender esta asociación es que el sector agropecuario, se estima, es el responsable de hasta el 39 % de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) asociados con el calentamiento global y el cambio climático.

Específicamente en agricultura, el uso de fertilizantes químicos, plaguicidas, las quemas agrícolas, así como el uso de combustibles fósiles para la puesta en marcha de la maquinaria son algunas de las actividades que mayor contaminación generan y donde es necesario transitar hacia esquemas sostenibles.

Si bien los reflectores de la opinión pública se han centrado en los efectos del dióxido de carbono (CO2), este no es el único de los GEI que es urgente disminuir, ya que el óxido nitroso, por ejemplo, tiene un potencial de calentamiento global 300 veces superior al del dióxido de carbono y está asociado al uso de fertilizantes nitrogenados en agricultura.

Usar concienzudamente los fertilizantes e identificar fuentes y prácticas que permitan lograr una fertilización adecuada con el menor impacto ambiental es entonces una actividad de primer orden de importancia en la investigación agrícola, donde también es necesario alcanzar un conocimiento minucioso de las fuentes de producción de gases de efecto invernadero a través de los distintos procesos que ocurren en el suelo.

En México, la adopción de sistemas sustentables, como la agricultura de conservación, representa una alternativa viable para lograr una fertilización menos dependiente de fuentes químicas, ya que una “fuente de nutrientes son los rastrojos del cultivo, por ejemplo, cinco toneladas de rastrojo tienen cerca de 25 kg de nitrógeno. Esto es prácticamente un saco de urea”, señalan investigadores del CIMMYT.

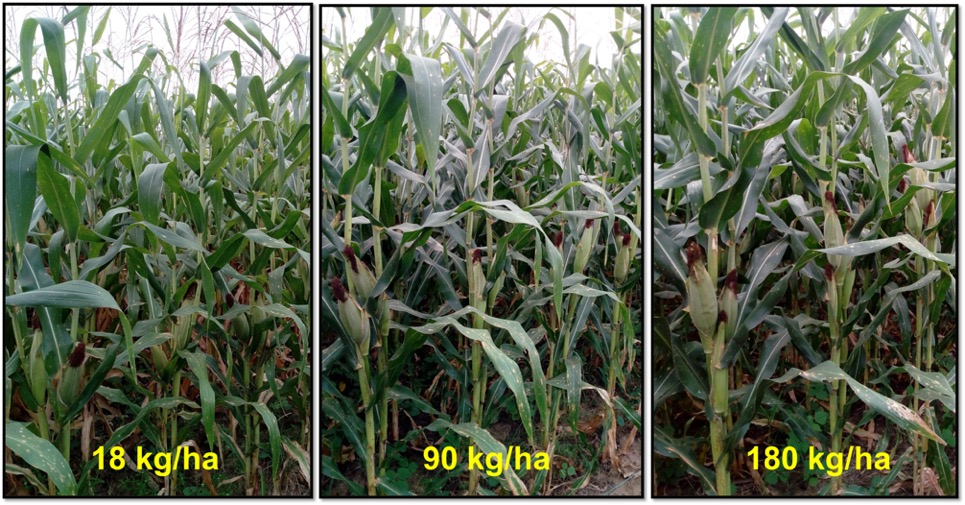

Los residuos de cultivo son solo una de las opciones de fertilizantes de origen orgánico que existen. Otras alternativas son los cultivos de cobertura, particularmente las leguminosas. En los casos donde es necesario recurrir a fertilizantes procesados, entonces existen alternativas para optimizarlos, como es el uso de los sensores ópticos que ayudan a determinar las cantidades adecuadas de fertilizante nitrogenado para minimizar así sus pérdidas y posibles afectaciones al medioambiente.

A través de iniciativas como Excellence in Agronomy se están identificando las mejores prácticas agronómicas orientadas a solucionar problemáticas diversas. El propósito es evaluar y adaptar soluciones para las más diversas agroecologías a fin de brindar recomendaciones puntuales basadas en evidencia científica que permitan, entre otros aspectos, reducir el impacto de la agricultura en la calidad del aire.