Se estima que el 84% de la agricultura familiar en todo el mundo se lleva a cabo en extensiones de tierra de menos de 2 hectáreas, lo que representa menos del 12% del área total dedicada a la agricultura. Este modelo de agricultura familiar se distingue por su enfoque en la producción alimentaria a escala reducida, lo cual suele implicar una mayor participación de la mano de obra familiar.

Además, se destaca por la contribución significativa de los ingresos agrícolas al total de los ingresos familiares, la comercialización de productos en los mercados locales y la posesión de tierras y otros activos por parte de las familias (FAO, 2019, p.2). En Colombia, del total del territorio dedicado a la agricultura familiar, aproximadamente el 12,3%, se destina al cultivo de maíz, lo que corresponde a un área de 14,086,870 hectáreas. Se siembra dos veces al año durante las temporadas de lluvia. En regiones con altitudes superiores a los 1700 msnm, donde los ciclos de cultivo son más prolongados, se realiza una sola siembra al año.

En América Latina y el Caribe, la agricultura ocupa más de un tercio de la superficie terrestre de la región, consume casi tres cuartas partes de sus recursos de agua dulce y es responsable del 46% de sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Ante este panorama, se reconoce la urgencia de adoptar medidas que mitiguen los impactos ambientales del sector agrícola, especialmente en términos de gestión de residuos.

Una de las innovaciones propuestas para abordar esta problemática es la Economía Circular. Este enfoque busca transformar los residuos agroalimentarios en insumos orgánicos, cerrando así los ciclos de nutrientes y reduciendo la presión ambiental asociada a la agricultura. Al incorporar principios circulares en la cadena de valor agroalimentaria, no solo se promueve la sostenibilidad en las fincas de pequeños agricultores, sino que también se contribuye a minimizar los impactos negativos al medio ambiente, gestionando de manera más responsable y eficiente los residuos generados por este sector (CEPAL,2023).

En la vereda Bellavista, ubicada a una altura de 1847 msnm sobre la cordillera Occidental, los pequeños productores practican la agricultura familiar; en sus parcelas biodiversas también cultivan dos veces al año maíz nativo o criollo como el Limeño y el Diente de Caballo Amarillo y Blanco. La primera siembra se realiza entre marzo y abril, y la segunda entre agosto y septiembre, dependiendo del régimen de lluvias. Es común encontrar el maíz sembrado en asociación con frijol, aprovechando el tallo del maíz como guía de crecimiento. Además, se pueden observar asociaciones con plátano, arracacha, zapallo y yuca. Sin embargo, también se practica el monocultivo de maíz en la región.

Entre las acciones colaborativas de los grupos de trabajo 1, 2 y 4 de la iniciativa Soluciones Positivas para la Naturaleza en la vereda Bellavista, se llevó a cabo el taller de grupo focal titulado “Diagnóstico Participativo del Sistema de Producción Tradicional de Maíz”, en el cual participaron pequeños agricultores pertenecientes a la Corporación Nacional Ambiental Agrícola y Pecuaria de Bellavista (CAMPAB). Durante el ejercicio, los productores intercambiaron prácticas culturales relacionadas con el cultivo de maíz. Se observaron ligeras diferencias en la aplicación de algunas técnicas que comparten el mismo principio, como la siembra en surcos con curvas a nivel y la labranza mínima (solo se mueve el suelo en el sitio donde se siembra la semilla). Además, se evidenció que la mayoría de ellos no llevan a cabo un plan de fertilización o un control fitosanitario, ya que no lo consideran necesario.

En cuanto a las prácticas de siembra, uno de los agricultores participantes del taller mencionó: “No deshierbo, solo lo hago donde cabe el azadón y hago los surcos de un metro. Siembro utilizando palín para que el grano encuentre raíz, pues el suelo parece muy duro (tres granitos por sitio entre 60 y 80 cm)”. Por otro lado, una agricultora compartió su práctica: “Remojo el maíz con una solución de salvia machacada para evitar las plagas y las aves y siembro dos granos por sitio”. Los dos agricultores realizan aporcado a los 20 días; otro de los agricultores aplica “un puñado de abono orgánico” y todos coincidieron en que “se dejan los residuos de la cosecha en el terreno como abono”.

Durante las jornadas de articulación entre los centros del CGIAR: CIMMYT y la Alianza Bioversity y CIAT, se llevo a cabo el Taller sobre Economía Circular en la finca. En este evento, se identificaron los principales residuos generados en las unidades productivas, obtenidos principalmente de la cosecha, la cocina y del estiércol de cerdos, pollos y reses. Estos residuos son materias primas potenciales para la producción de bioinsumos basados en el reciclaje de materia orgánica y nutrientes, lo que contribuye a la conformación de sistemas agroalimentarios sostenibles y la conservación de los recursos naturales. Además, esta práctica promueve el autoconsumo en las familias campesinas, la reducción de costos de producción y la generación de ingresos en fincas que se integran positivamente con la naturaleza. Con el ejercicio realizado en el taller la comunidad seleccionó las tecnologías de digestión anaerobia, compostaje, producción de biochar y el cultivo de mosca soldado negro como potenciales soluciones para implementar en las unidades productivas.

Así mismo, el taller permitió identificar los factores limitantes para la producción de maíz, como la pérdida de prácticas tradicionales en el manejo del cultivo, la conservación de la semilla, la transformación del maíz, las características nutricionales del suelo y una alta preocupación por el relevo generacional. Igualmente, se propusieron prácticas y tecnologías que pueden ayudar a resolver estas limitantes, como comprender y estudiar las tradiciones sobre las prácticas de almacenamiento de las semillas, el manejo del cultivo y la transformación del maíz. Las principales acciones propuestas durante el ejercicio para superar estos obstáculos incluyen promover la investigación, las tradiciones culturales y el consumo del maíz en los jóvenes, integrantes de semilleros de investigación (Herederos del Planeta y Cantarrana) y los estudiantes de secundaria del Colegio Agropecuario José María Falla.

Los centros del CGIAR: CIMMYT y la Alianza Bioversity y CIAT colaboran en la iniciativa Soluciones Positivas para la Naturaleza y el proyecto RUSTICA en el municipio de El Dovio, Valle del Cauca. Esto ha sido posible gracias a la participación de la Corporación Nacional Ambiental Agrícola y Pecuaria de Bellavista (CAMPAB) quienes han jugado un papel fundamental en la integración del semillero de investigación Herederos del Planeta y Cantarrana, y el Colegio Agropecuario José María Falla.

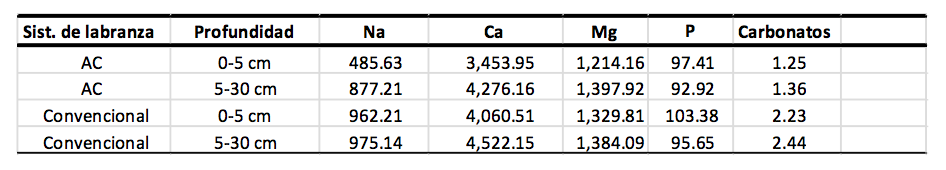

Las acciones derivadas del diagnóstico para apoyar la conservación y manejo de los maíces tradicionales bajo el modo de producción en agricultura familiar consistirán en el establecimiento de ensayos participativos, llevados a cabo junto con los agricultores, tanto hombres como mujeres de El Dovio, así como con investigadores de los centros del CGIAR, CIMMYT y la Alianza Bioversity y CIAT. Este ejercicio de investigación participativa está diseñado para evaluar bioinsumos elaborados a partir de residuos orgánicos en las fincas, con el fin de cubrir los requerimientos nutricionales del cultivo en parcelas de producción de semillas. Adicionalmente se brindará asistencia técnica para la implementación de una casa de semillas comunitaria, contirbuyendo así a la conservación de la agrobiodiversidad.