San Juan del Río, Qro.- En las zonas semidesérticas la agricultura no es fácil y, sin embargo, en muchas de ellas es una de las actividades más importantes. Tal es el caso del semidesierto queretano, donde el clima seco, las escasas precipitaciones, los suelos pobres en materia orgánica, entre otros factores, limitan la producción agrícola. De hecho, en esa zona de Querétaro el destino de la producción es para autoconsumo principalmente, y la venta solo cuando hay excedentes.

Para desarrollar y evaluar prácticas que faciliten la agricultura en esa zona, en el año 2013 se estableció una plataforma de investigación en Santa Rosa Xajay, San Juan del Río, Querétaro. Allí, en la plataforma San Juan del Río I, colaboran el despacho Sustentabilidad Agropecuaria de Querétaro (SAQ) y el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), evaluando las tecnologías sustentables que buscan dar respuesta a la compleja problemática de la agricultura en el semidesierto queretano.

La base de las prácticas que se investigan y validan en la plataforma es la Agricultura de Conservación. Gracias al mínimo movimiento del suelo, a la retención de rastrojo en la superficie del suelo y a la diversificación de cultivos (componentes básicos de este sistema de producción sustentable), se ha promovido un mayor rendimiento de maíz con un menor costo de producción debido a la reducción de labranza.

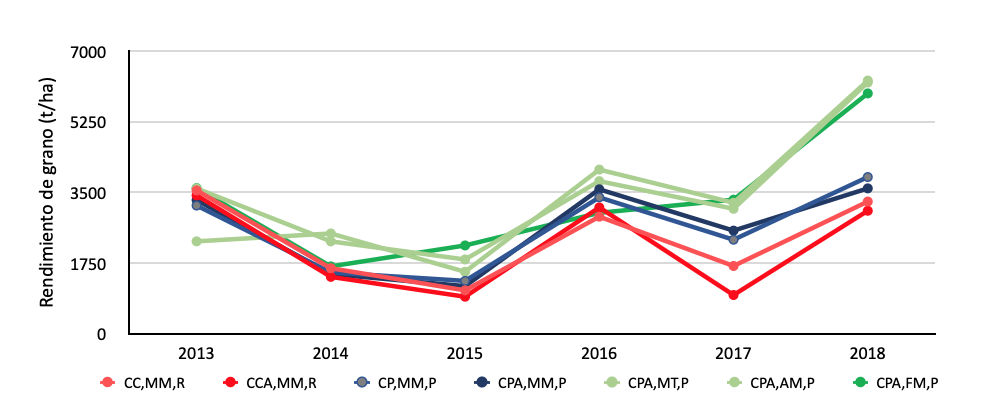

En un análisis de los resultados de la plataforma hecho recientemente, se encontró que la mayor diferencia en el rendimiento entre la labranza convencional (basada en el movimiento continuo del suelo) y las camas permanentes (práctica derivada de la Agricultura de Conservación que busca minimizar el movimiento del suelo) se observó a partir del tercer año, donde la diferencia fue de 0.2 toneladas por hectárea (t/ha) y cada ciclo se incrementó en la misma proporción, hasta un máximo de 0.6 t/ha en el sexto año (figura 1).

Cabe mencionar que, si bien no se observó una diferencia considerable en el rendimiento de maíz en camas anchas o angostas, las camas anchas implican un menor movimiento de suelo y un menor gasto de combustible.

Con respecto al manejo de rastrojo, de acuerdo con los resultados observados se recomienda dejar el rastrojo en la superficie, en pata, y acamado al momento de la reformación de camas. El efecto de la retención de rastrojo se manifiesta mayormente en años secos y en un incremento de la materia orgánica a largo plazo.

Adicionalmente, el efecto de la rotación de cultivos es muy marcado en el rendimiento de maíz (aun cuando el cambio de cultivo sea con otra especie de gramínea). En promedio de seis años, los tratamientos con maíz y rotación de triticale, avena o frijol superaron al monocultivo de maíz con 0.7, 0.6 y 0.4 t/ha, respectivamente.

Con respecto a la rotación de cultivos, en la plataforma se ha observado que la siembra en franjas permite hacer un manejo independiente de los cultivos y permite también la siembra de un segundo cultivo cuando existe humedad residual. Así, se facilita la rotación en la misma parcela y de los cultivos de ciclo corto (como avena o triticale que se cosechan en verde), pudiéndose asociar cultivos forrajeros (sorgo, avena, garbanzo) y para la producción de grano para autoconsumo (frijol, maíz).

Además de la Agricultura de Conservación, en la plataforma se han evaluado y validado otras prácticas sustentables, como las curvas a nivel, la fertilización integral, entre otras. Las personas que estén interesadas en conocer más sobre estas tecnologías pueden acudir a la plataforma San Juan del Río I, el equipo técnico que en ella colabora lo podrá asesorar.