“Agricultores, representantes de la agroindustria, técnicos e investigadores nos dimos cita para recorrer parcelas de trigo donde se ha implementado agricultura de conservación como base para una agricultura sustentable”, comenta Arturo Ortiz, quien brinda acompañamiento técnico a productores del Bajío en el marco del proyecto Agriba Sustentable.

Agriba Sustentable es una alianza estratégica entre PepsiCo México, Grupo Trimex y el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT). Su propósito es impactar positivamente y de manera directa a los productores de trigo del Bajío mexicano que abastecen con su grano a Grupo Trimex, acercándoles tecnologías pertinentes y sostenibles para minimizar el impacto ambiental y reducir sus costos de producción.

“En la parcela del señor Jesús Porras, por ejemplo, lo interesante es que se trata del primer ciclo bajo el sistema de agricultura de conservación, pero en comparación con el resto de sus parcelas con manejo convencional —donde se extraen los residuos de la cosecha del ciclo anterior para venta de forraje y hay un mayor trabajo de suelo — en esa parcela se nota un desarrollo óptimo y podría igualar o mejorar la rentabilidad y el rendimiento con respecto a las otras”.

La agricultura de conservación es un sistema de producción sustentable cuyos componentes básicos son la mínima labranza —que mejora la estructura del suelo—, la cobertura del suelo con rastrojo —para protegerlo de la erosión y conservar humedad— y la diversificación de cultivos. Sus beneficios son notables sobre todo después de varios años de practicarse, pero, como en el caso del señor Jesús, esos beneficios pudieron ser visibles desde el primer ciclo de haberse implementado.

“La parcela del señor Marcelino Vázquez tiene más de 10 ciclos ininterrumpidos en el sistema de agricultura de conservación. En los tres recientes, además, se ha incluido la siembra de veza (Vicia sativa) como cultivo de servicio, dando como resultado una tonelada más de grano en la zona del cultivo de servicio”, precisa Arturo Ortiz.

“El señor Juan Solís ya tiene varios ciclos trabajando con agricultura de conservación, él incluso ha adaptado su maquinaria y ha tenido rendimientos en trigo superiores al promedio regional. Y señor Ignacio Guillen, él ha mejorado sus suelos significativamente con agricultura de conservación ya que en su zona hay problemas de sodicidad, suelos delgados y degradados. Incluso había zonas de sus parcelas donde no se desarrollaban los cultivos y ahora ni se notan”.

Arturo Ortiz explica que este tipo de recorridos permite a otros agricultores observar de forma directa los beneficios de la agricultura de conservación y escucharlos en voz de los productores que participan en Agriba Sustentable. Además, durante los recorridos los datos sobre rendimientos, costos de producción y rentabilidad adquieren otro sentido, al igual que las tecnologías que se promueven en el proyecto y entonces la agricultura de conservación, las curvas a nivel, la fertilidad integral, el manejo agroecológico de plagas, entre otras, dejan de ser conceptos abstractos para reflejarse en resultados concretos.

Con los agricultores como protagonistas, estos recorridos en el marco de Agriba Sustentable se replican por todo el Bajío mexicano y dan testimonio de la asesoría de calidad que brinda el proyecto. Así, con resultados visibles, otros agricultores pueden darse cuenta de la importancia de realizar una agricultura sustentable que, además de ser amigable con el medioambiente, es más rentable para ellos y mejora significativamente la fertilidad y calidad de sus suelos para la producción agrícola, finaliza Arturo Ortiz.

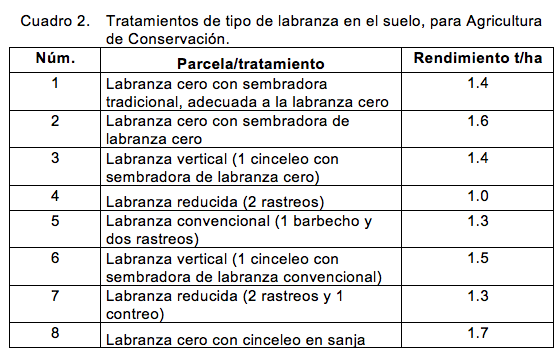

Los asistentes consideraron oportunos y pertinentes los resultados de investigación y mostraron un fuerte interés por el uso de tecnologías como el sensor GreenSeeker®, que ayuda a la toma de decisión en cuanto a la cantidad de fertilizante requerido para el cultivo, ya que este insumo representa uno de los mayores costos en el sistema de producción. Del mismo modo, expresaron su inquietud por capacitarse en temas que les permitan conocer estrategias para resolver problemas comunes en el proceso de transición hacia la AC, como es el manejo de malezas.

Los asistentes consideraron oportunos y pertinentes los resultados de investigación y mostraron un fuerte interés por el uso de tecnologías como el sensor GreenSeeker®, que ayuda a la toma de decisión en cuanto a la cantidad de fertilizante requerido para el cultivo, ya que este insumo representa uno de los mayores costos en el sistema de producción. Del mismo modo, expresaron su inquietud por capacitarse en temas que les permitan conocer estrategias para resolver problemas comunes en el proceso de transición hacia la AC, como es el manejo de malezas.