*Esta es la segunda parte de “El científico X, el pulgón amarillo y sus hembras”, publicada en el boletín 194 el 10 de agosto de 2015: http://goo.gl/3TAyQF

Martha G. Coronel Aguayo, MasAgro Guanajuato

Foto: Sinué Pérez Castillo

18 de agosto de 2015.

Guanajuato.- Unos días después, los investigadores y los técnicos reunieron a los agricultores para explicarles lo relacionado con el control del pulgón amarillo:

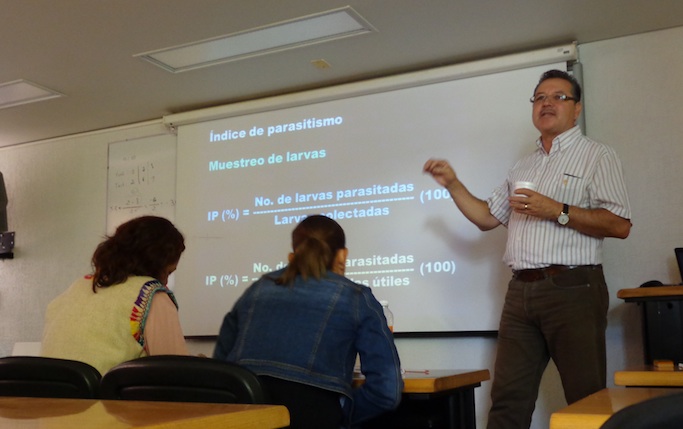

—Calma, señores, calma. Debemos actuar con rapidez, pero no con desesperación. Debemos conocer a nuestro enemigo: quiénes son sus amigos, quiénes no, cómo se mueven, qué otras plantas invaden; en fin, todo acerca de ellos. —Esto era lo que la investigadora mexicana X, especialista en pulgones, les decía a los productores. El científico X y los técnicos también la apoyaban desde el fondo del salón de la casa ejidal. En estos tiempos los cursos, las capacitaciones y las conferencias no cesan. El pulgón amarillo, como cualquier otro ser vivo, tiene amigos, organismos que lo ayudan en su ciclo de vida: plantas donde, gracias a ellas, tiene otro lugar para reproducirse y alimentarse; también hay una especie de hormigas… —

¡¿Cómo de que las hormigas son amigas del pulgón?!— preguntaron, sorprendidos, varios productores.

—No solo amigas —dijo la investigadora— son más que eso: cuando las hormigas ven un pulgón le dan un “masaje”: lo frotan con sus antenas y éste responde de buena gana, echando una miel llamada ligamaza (mielecilla), de la cual se alimentan las hormigas. Cuando las hojas ya están muy llenas de la miel, las hormigas, como si se tratara de un rebaño, arrean a los pulgones a hojas frescas. Por si esto fuera poco, cuando una catarina, que es enemigo del pulgón, se acerca al grupo para alimentarse, ¡las hormigas le dan una buena madr…paliza!, a tal grado que ni su mamá la reconocería. Los pulgones también tienen dentro de su cuerpo bacterias que les ayudan a asimilar los nutrientes. Tienen muchos amigos, pero ¡ojo, también enemigos!

El científico X, se emocionó y gritó:

—¡Esos son los que debemos tener más en el campo! Eso es lo que necesitamos, meter en el campo más enemigos de los pulgones.

—Un ejemplo de enemigos —continuó la investigadora— son las catarinas, insectos que comen pulgones, tanto los adultos como las larvas. Los estudiosos de los insectos observaron que una larva de catarina puede comer miles de pulgones para completar su desarrollo. La catarina madre, de manera estratégica, pone los huevos cerca de las colonias de pulgones para que, cuando surjan las larvas, tengan alimento y se desarrollen, siempre y cuando, claro, no haya una hormiga cerca, porque ya sabemos lo que pasa. Otro enemigo mortal es un tipo de avispa que pone los huevos dentro del pulgón. Ese pulgón parasitado recibe el nombre de momia. La larva completa su desarrollo, hace un agujero y emerge del cuerpo del pulgón listo para parasitar a otro.

—Es importante —interrumpió el científico X— que haya en el campo enemigos de los pulgones para controlar las poblaciones y evitar verter insecticidas, que son peligrosos para la salud de los productores, que contaminan el ambiente y que además vuelven resistentes a los insectos plaga y matan a sus enemigos.

Los productores se quedaron sorprendidos con toda esta información.

—Ahora es importante controlar al pulgón amarillo —añadió la investigadora—, por eso el Cesaveg les dio una lista de insecticidas que pueden poner en sus campos, no sin antes calibrar su equipo, limpiar boquillas y protegerse de los químicos. Hubo una llamada urgente que se debe hacer en el campo: el monitoreo. Actualmente, los técnicos MasAgro Guanajauto, los técnicos del Cesaveg y la SDAyR unieron sus fuerzas para continuar con el monitoreo de las parcelas que están infestadas y obtener datos duros que sirvan para tomar decisiones estratégicas y seguir con el control del pulgón amarillo en la región.

Al terminar la plática con los productores, el científico X y la investigadora de los pulgones intercambiaron observaciones y se dirigieron a la salida. Hablaron de cosas “sin importancia”:

—Su camisa amarilla es muy bonita, científico X.

—Sí. Es mi favorita.

—Se le ve muy bien.

—Gracias. He pensado en llevármela el próximo mes a Argentina, cuando asista al congreso para el control del pulgón del maíz Sipha maydis.

Las dos figuras se desvanecieron en aquel atardecer, entre el tumulto de agricultores.

Fuentes: Información de la doctora Rebeca Peña, maestra emérita del Instituto Politécnico Nacional, IPN.

http://www.cesaveson.com/files/004e7040aaaec34dfbcee6034eb9a0aa.pdf (Ficha técnica 43, última consulta 2015-08-18)

No solo vio esto, sino que se dio cuenta de que los pulgones provocan otras enfermedades a las plantas porque transmiten virus e inciden en la aparición de hongos letales para el sorgo. El científico X pudo ponerse a llorar, pero no lo hizo; en lugar de eso siguió observando. Se dio cuenta de que cuando escaseó la comida y hubo sequía, las hembras crearon individuos con alas, los cuales volaron a plantas silvestres alternas, como los zacates o los pastos de las orillas de las parcelas. Ahí, sin tanto amontonadero, se reprodujeron de manera sexual, esto es, hubo cópula y fecundación. La hembra pone los huevos que dan origen a machos y a hembras; copulan…

No solo vio esto, sino que se dio cuenta de que los pulgones provocan otras enfermedades a las plantas porque transmiten virus e inciden en la aparición de hongos letales para el sorgo. El científico X pudo ponerse a llorar, pero no lo hizo; en lugar de eso siguió observando. Se dio cuenta de que cuando escaseó la comida y hubo sequía, las hembras crearon individuos con alas, los cuales volaron a plantas silvestres alternas, como los zacates o los pastos de las orillas de las parcelas. Ahí, sin tanto amontonadero, se reprodujeron de manera sexual, esto es, hubo cópula y fecundación. La hembra pone los huevos que dan origen a machos y a hembras; copulan…

Durante estos años se han realizado recorridos de campo y eventos demostrativos en el módulo, con la finalidad de que productores de la región observen los logros obtenidos y sirvan como estímulo para que ellos apliquen las tecnologías en sus parcelas. El trabajo que se ha hecho desde 2013 ha sido exitoso, el módulo se ha vuelto una vitrina tecnológica en la región, ya que productores de la localidad se han acercado a aprender las nuevas prácticas y las están aplicando en sus respectivas parcelas.masco

Durante estos años se han realizado recorridos de campo y eventos demostrativos en el módulo, con la finalidad de que productores de la región observen los logros obtenidos y sirvan como estímulo para que ellos apliquen las tecnologías en sus parcelas. El trabajo que se ha hecho desde 2013 ha sido exitoso, el módulo se ha vuelto una vitrina tecnológica en la región, ya que productores de la localidad se han acercado a aprender las nuevas prácticas y las están aplicando en sus respectivas parcelas.masco

En la tabla que presentamos podemos observar que, al comparar entre los diferentes sistemas en el cultivo de maíz, existe un 22 por ciento de utilidad final en el sistema de AC con respecto al sistema convencional, con una diferencia de 500 kg por hectárea y con una disminución de 1,320 pesos en los costos de producción.

En la tabla que presentamos podemos observar que, al comparar entre los diferentes sistemas en el cultivo de maíz, existe un 22 por ciento de utilidad final en el sistema de AC con respecto al sistema convencional, con una diferencia de 500 kg por hectárea y con una disminución de 1,320 pesos en los costos de producción.