En las verdes laderas de Danlí, Honduras, se despliegan paisajes que no solo resaltan por su belleza, sino también por el impacto positivo que la innovación agrícola está generando en las comunidades locales. Estas áreas productivas, con sus parcelas de maíz y frijol, son testigos del avance de las tecnologías agrícolas sustentables promovidas por centros de investigación, como CIMMYT y CIAT, y diversas organizaciones que trabajan en conjunto en el InnovaHub Oriente de Honduras, a partir de la iniciativa regional AgriLAC Resiliente.

Los InnovaHubs son una metodología que, al articular los esfuerzos de diversos actores del sector agroalimentario, permite fortalecer la resiliencia de los sistemas agrícolas locales y mejorar la vida de cientos de productores. También son espacios de colaboración y experimentación donde agricultores, técnicos y organizaciones trabajan en equipo para probar y difundir innovaciones agrícolas.

Así, a través de módulos de innovación —parcelas donde se implementan innovaciones sustentables y se comparan con las prácticas convencionales locales—, los productores pueden observar los beneficios de nuevas prácticas en comparación con las convencionales, adoptando aquellas que les permiten mejorar la productividad y enfrentar los retos del cambio climático. Estas experiencias no solo transforman parcelas, sino también comunidades enteras al convertirlas en áreas de impacto donde las innovaciones se replican.

En el Oriente de Honduras, específicamente en Danlí y Teupacenti, CECRUCSO, una central de cajas rurales que forma parte del InnovaHub Oriente, ha sido un claro ejemplo del poder de estas metodologías. «Actualmente hemos llegado a 21 comunidades, fomentando actividades para una agricultura resiliente», señala el equipo técnico de CECRUCSO. «Hemos logrado capacitar a 162 productores, identificando limitantes y oportunidades para alcanzar mejores rendimientos y dar respuesta a los riesgos actuales de producción«.

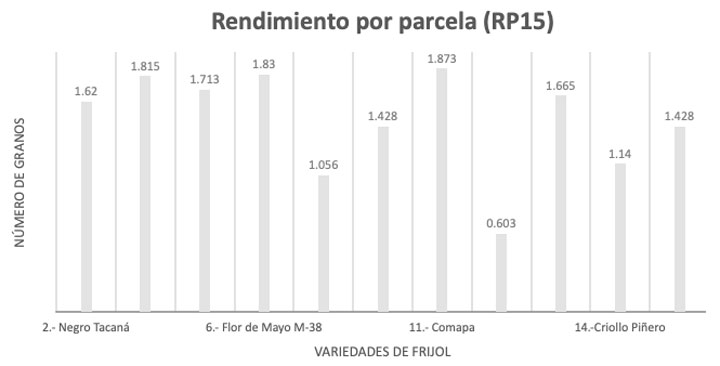

La participación de CECRUCSO ha sido crucial para que más productores de granos básicos como el frijol adopten tecnologías sustentables en la región. Entre los logros más destacados se encuentran la implementación de cinco módulos de innovación que, a través de buenas prácticas agrícolas, han permitido aumentar la productividad. «Hemos aprendido que los desafíos de la producción agrícola se pueden enfrentar planificando, observando, y usando eficientemente nuestros recursos. Aceptamos e innovamos en nuestras parcelas y compartimos el conocimiento en nuestras comunidades», enfatiza el equipo técnico.

Uno de los casos más inspiradores es el de Cindy Marbeli Torres, una productora en la comunidad de San Francisco de Cuapa. Ella implementó un módulo de innovación y un área de extensión, adoptando prácticas como la preparación del terreno en camas y la fertilización óptima. Diana Carolina Salinas, representante de CECRUCSO, comenta: «Podemos ver entre el módulo y el área testigo la diferencia a la vista. Vamos a entrar a cosecha y podremos ver los resultados en términos de rendimiento».

Las innovaciones implementadas en las comunidades de Ocotillo Villa Santa, donde se estableció un módulo con el productor César Isidro Peña, son otro ejemplo. En esta comunidad varios miembros de CECRUCSO han adoptado prácticas sustentables que han resultado en un aumento de la productividad. «Se ha visto la respuesta positiva por parte de los productores en adoptar las innovaciones y el acompañamiento técnico también ha sido muy importante«, destaca Salinas.

Las fotografías que CECRUCSO ha compartido en el reciente Hub Meeting del InnovaHub Oriente no solo documentan el éxito de las innovaciones, sino que también resaltan la belleza de las parcelas, que parecen postales de lo bien cuidadas y productivas que lucen. Estas imágenes son un recordatorio del impacto positivo que las tecnologías agrícolas sustentables están teniendo en la vida de los productores.

A medida que los agricultores continúan recibiendo capacitaciones y apoyo técnico, se espera que los resultados sean aún más significativos. CECRUCSO, con su compromiso con la agricultura resiliente, sigue siendo un referente en la región, demostrando que la innovación, el trabajo en equipo y el conocimiento compartido son claves para enfrentar los desafíos de la producción agrícola en Honduras.