Prácticas de textura de suelo, capilaridad y curvas a nivel en el taller impartido por MasAgro-PESA

Con información de: Susano Ruiz Soto, coordinador de formadores MasAgro, zona norte.

9 de mayo de 2017.

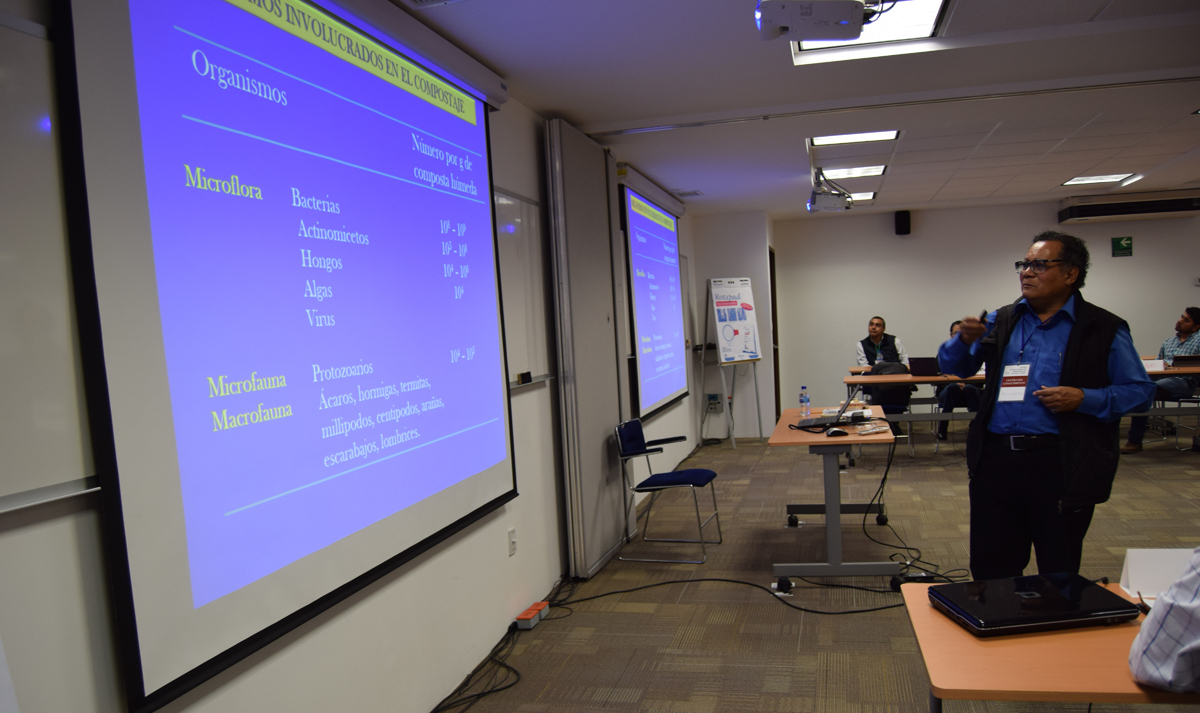

Durango, Dgo.– Los sistemas MIAF (milpa intercalada con árboles frutales) son fuentes de vida para las comunidades agrarias en varias partes de México; con la población en aumento, el cambio climático, el abuso de monocultivos, la salud del suelo está siendo ignorada, lo que resulta en una baja fertilidad, ineficiencia del uso de los recursos naturales y, como consecuencia, en una menor productividad agrícola. Debido a lo anterior, el 9 de mayo en las instalaciones de la Casa del Agrónomo en Durango, se impartió una capacitación sobre fertilidad de suelos y sistema MIAF a facilitadores PESA, docentes del Instituto Tecnológico del Valle del Guadiana (ITVG) y técnicos independientes para enseñarles diferentes opciones de nutrición y fertilidad en el suelo, así como su funcionalidad, características, propiedades, y los métodos para identificar y mejorar el sistema de producción.

Este tipo de eventos son de gran importancia porque permiten que el técnico conozca las tecnologías MasAgro, con métodos prácticos y sencillos que a su vez podrá compartir con los productores para llevar a cabo estas innovaciones en sus parcelas, con el fin de mejorar las condiciones del suelo e incrementar la producción agrícola en beneficio de las familias.

Durante la sesión se abordaron aspectos teóricos para mejorar la nutrición del suelo; además se realizaron ejercicios prácticos de textura y capilaridad del suelo, elaboración de aparatos de nivelación, trazo de curvas a nivel y sistema MIAF. El trabajo de curvas a nivel se hizo directamente en campo, en la parcela de la señora Margarita Torres, quien se mostró interesada en la práctica y comprometida para que en la próxima temporada de siembra, al preparar el terreno, se tracen los surcos, según las curvas a nivel marcadas que dejaron los técnicos que asistieron al curso.

Lo anterior es fundamental para una buena vinculación entre los técnicos y los productores, con el fin de que puedan capacitarse para lograr un desarrollo efectivo de los programas MasAgro-PESA. Asimismo, presentar los resultados positivos de las tecnologías es un incentivo para que los productores se decidan a implementarlas en sus sistemas agrícolas, y con ello mejorar su calidad de vida.

Los facilitadores y técnicos se mostraron muy interesados y entusiasmados, ya que las tecnologías son de mucha utilidad en estas zonas de trabajo. Consideran que será una tecnología bien adoptada por los productores porque la erosión de sus suelos es muy marcada y dicha iniciativa puede impulsar el bienestar y sustentabilidad de la región.

Tiempo de maduración y aplicación

Tiempo de maduración y aplicación