La canavalia es una planta versátil, capaz de prosperar en una variedad de entornos. Desde tierras bajas hasta altitudes de hasta 1,500 metros sobre el nivel del mar, esta leguminosa demuestra su resiliencia. Con un ciclo de vida que puede llegar hasta los tres o cuatro años, la canavalia se adapta a la adversidad con sorprendente facilidad. Sus raíces profundas y tallos de color púrpura se suman a su apariencia distintiva, mientras que sus flores rosadas la hacen atractiva a la vista.

Otro atractivo de la canavalia se revela en su relación con el suelo y el medioambiente. Esta planta es conocida por su capacidad para fijar nitrógeno atmosférico gracias a la simbiosis con bacterias rizobios, lo que impulsa la fertilidad del suelo. De hecho, se estima que puede aportar hasta 231 kg de nitrógeno por hectárea, mejorando la disponibilidad de nutrientes, especialmente hierro y zinc.

Su uso como cultivo de cobertura es esencial en la lucha contra la erosión, ya que sus hojas y tallos forman una barrera protectora que protege el suelo de las fuerzas de la naturaleza, como las lluvias torrenciales. Esta característica la convierte en un cultivo adecuado para laderas, donde la conservación del suelo es vital.

Además, la inclusión de la canavalia en sistemas agrícolas ayuda a diversificar los cultivos, un principio fundamental de la agricultura de conservación, sistema de producción sustentable promovido por el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) y sus colaboradores para lograr sistemas agroalimentarios más sostenibles y rentables.

La diversificación de cultivos es clave para romper los ciclos de plagas, malezas y enfermedades que afectan a los monocultivos. Al incorporar más de un cultivo en un mismo terreno a lo largo de los años, se reduce la incidencia de problemas agrícolas y se disminuye la dependencia de agroquímicos.

Los beneficios de la canavalia son evidentes en la productividad y la sostenibilidad de los sistemas agrícolas. Experimentos han demostrado que la rotación con canavalia y otros cultivos puede aumentar significativamente los rendimientos, reduciendo la necesidad de fertilización nitrogenada.

En un mundo donde la diversificación de cultivos se ha convertido en una necesidad, la canavalia se presenta como una opción prometedora. No solo protege y enriquece el suelo, sino que también contribuye a la conservación de recursos. Como un pilar en la lucha contra la degradación del suelo y la dependencia de agroquímicos, la canavalia está destinada a desempeñar un papel cada vez más importante en la agricultura sostenible del futuro.

La canavalia, con su capacidad para fijar nitrógeno, proteger el suelo, y contribuir a la diversificación de cultivos, se ha ganado su lugar importante en el abanico de cultivos alternativos de la agricultura sostenible. La importancia agronómica de esta leguminosa no puede ser subestimada, y su papel en la promoción de sistemas agrícolas más saludables y sostenibles es innegable.

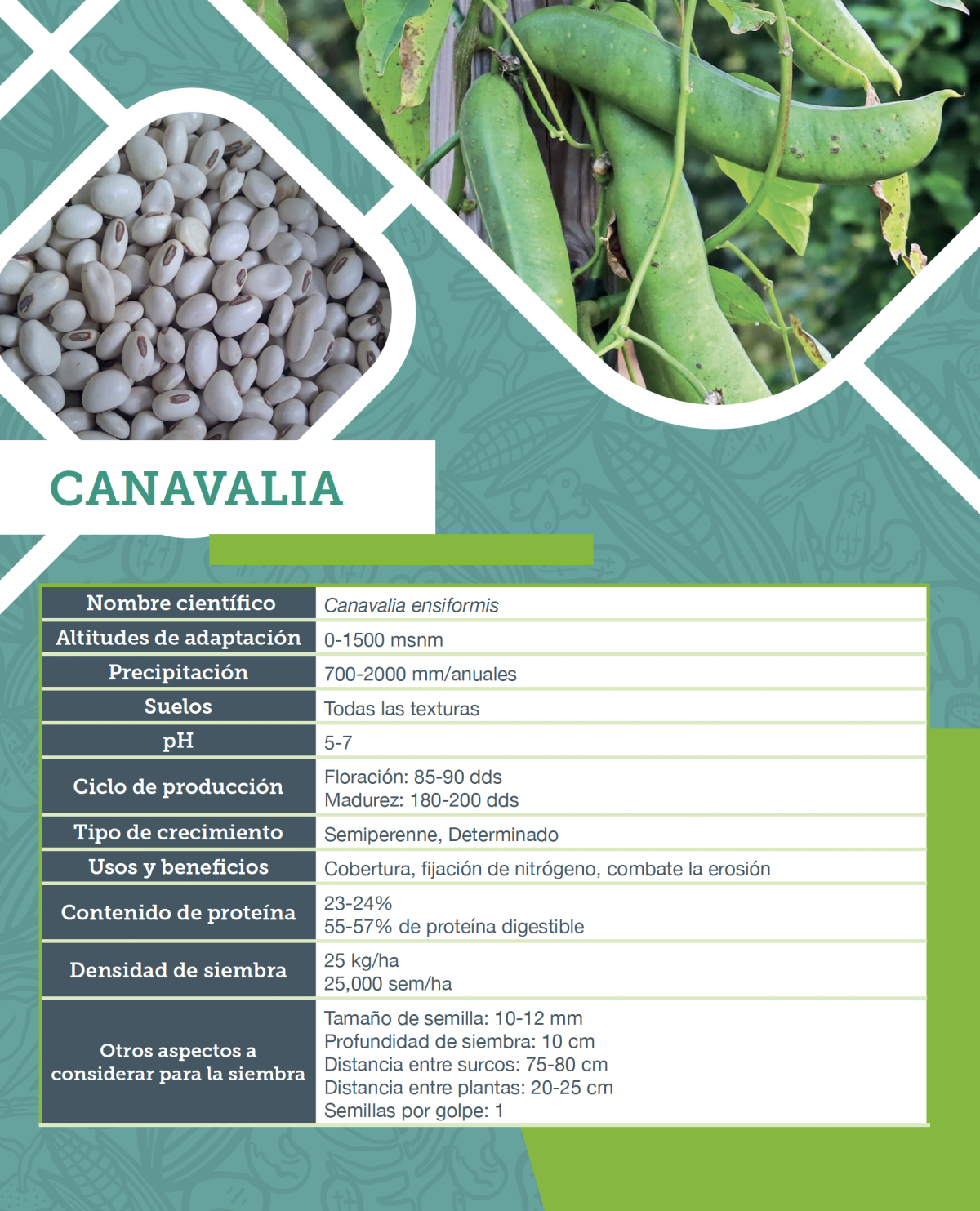

La siguiente, es una ficha agronómica desarrollada en el marco del proyecto ‘Fortalecimiento del Acceso a Mercado para Pequeños Productores de Maíz y Leguminosas en Oaxaca, Chiapas y Campeche’, impulsado por Walmart Foundation y el CIMMYT. La información fue generada a partir de ensayos y vitrinas 2018-2020 a través de la red de colaboradores.