Aunque en México está estrechamente relacionada con su uso ritual el Día de Muertos, la flor de cempasúchil (Tagetes erecta y Tagetes patula) tiene usos muy variados y es una planta de gran interés a nivel internacional. De hecho, en India, China y Perú se concentra la producción mundial de cempasúchil, básicamente para la extracción de sus pigmentos —sus flores son ricas en carotenoides que proveen el característico color anaranjado vibrante—, siendo utilizada para dotar de color a la yema de huevo, pastas y otros productos.

Esta llamativa y comestible flor mexicana, destaca también por su uso para elaborar saborizantes y aromatizantes, tiene diversas aplicaciones médicas —además de su uso en medicina tradicional— e industriales y es apreciada como flor de ornato en Estados Unidos, Europa e India, donde se le cultiva extensamente para decorar festivales religiosos y eventos festivos, especialmente en la festividad hindú de Diwali.

Otro importante uso del cempasúchil es en la agricultura, donde su cultivo constituye una opción viable para contextos donde hay poca disponibilidad de agua debido a que su requerimiento hídrico es menor que otros cultivos. También es un abono verde notable. Es decir, que su cultivo ayuda a mejorar las condiciones físicas, químicas y biológicas del suelo; brinda refugio a insectos benéficos; ayuda a controlar malezas y protege al suelo de la erosión, ya que funciona como cubierta vegetal.

El cempasúchil es una planta anual que crece mejor en climas cálidos y soleados, requiriendo suelos bien drenados y tolerando condiciones de sequía moderada, de manera que su introducción, y la de otras especies de plantas cultivables con menor requerimiento hídrico, tiene la intención de que los productores se adapten y sean resilientes ante los efectos del cambio climático.

El cempasúchil brinda beneficios más allá de lo agronómico: la venta de flores para la temporada de Día de Muertos puede representar un ingreso adicional para las familias productoras, así como una forma de hacer más rentables sus parcelas gracias a la diversificación de cultivos; también se fortalecen las tradiciones e incluso se promueve el turismo porque las parcelas de cempasúchil se convierten en auténticos jardines de color naranja que florecen en un contexto de clima cambiante.

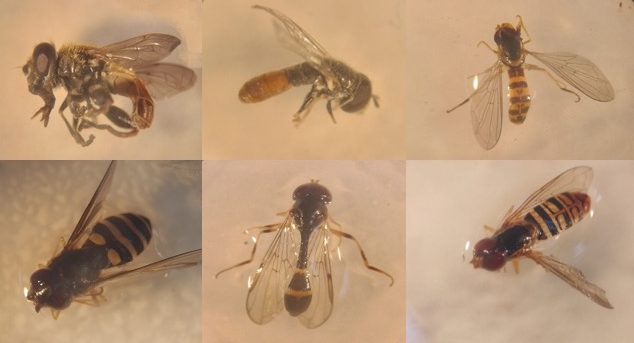

Adicionalmente, por sus propiedades insecticidas, larvicidas y nematicidas —los nematodos son un tipo de gusanos redondos o cilíndricos que en su mayoría se alimentan de la materia orgánica en descomposición, pero algunos basan su modo de vida en el parasitismo—, la planta es considerada una alternativa potencial en el manejo de plagas y enfermedades, ya sea a través de la asociación de cultivos —se ha documentado que en rotación con maíz en tierras templadas con antecedentes de gallina ciega, reduce notablemente las poblaciones de ese insecto— o mediante el uso de bioplaguicidas y repelentes hechos a partir de esta emblemática planta.

Con respecto a sus propiedades para el control de plagas, la parte con más propiedades es la raíz. La planta se puede utilizar de diferentes maneras: abonos orgánicos para control de nematodos, extractos acuosos y polvos de diferentes partes de la planta —raíces, tallos, hojas, inflorescencias o toda la planta— para repeler o matar insectos tanto en cultivos en pie como en granos almacenados (si quieres conocer más sobre este enfoque, te recomendamos descargar la edición especial de Manejo Agroecológico de Plagas de la Revista EnlACe, en él encontrarás dos métodos simplificados para elaborar extracto de cempasúchil).