La agricultura regenerativa es una estrategia clave para mejorar la salud del suelo, aumentar la biodiversidad y mitigar los efectos del cambio climático. Al implementar prácticas sostenibles, derivadas de sistemas como la agricultura de conservación, puedes reducir la emisión de gases contaminantes, conservar suelo y agua, y mejorar la rentabilidad de tus cultivos. Aquí te compartimos estos tips para que implementes prácticas de agricultura regenerativa en tus parcelas y contribuyas a tener un medioambiente más sano.

Aprovecha los rastrojos como cobertura del suelo

Evita la quema de rastrojo para proteger el suelo de la erosión, retener humedad y mejorar su fertilidad. Los rastrojos aportan nutrientes al descomponerse, lo que reduce el uso de fertilizantes químicos y fomenta una agricultura más sustentable.

Aplica mínimo movimiento del suelo

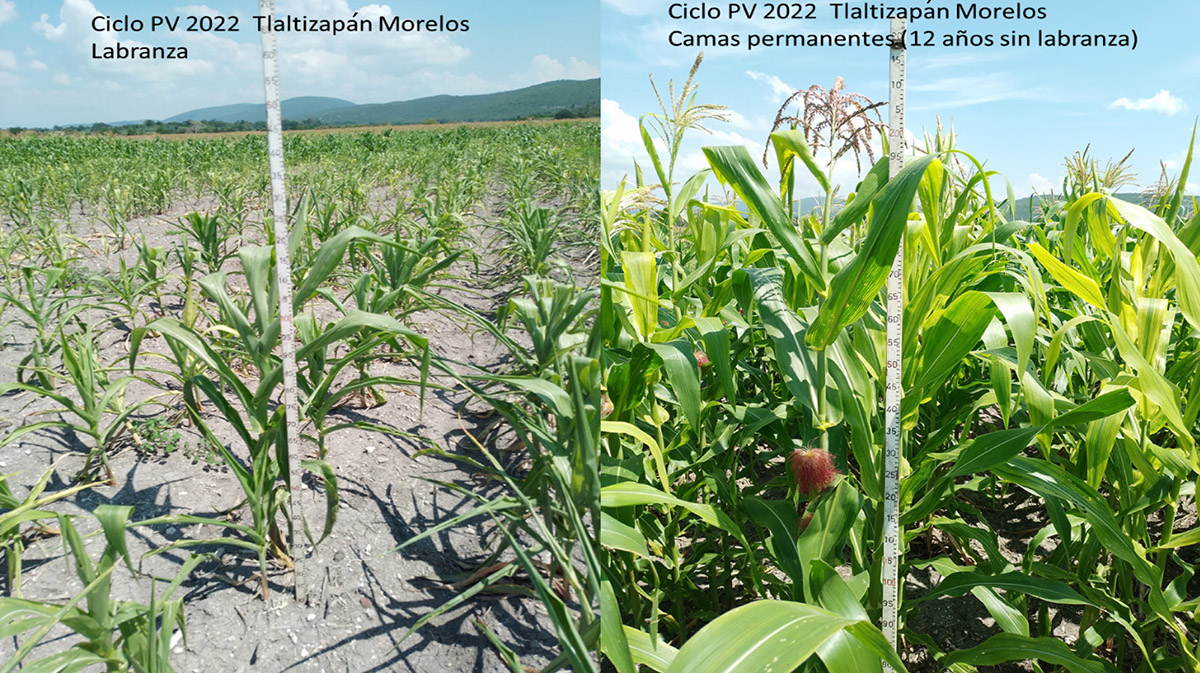

Adopta prácticas como la cero labranza o camas permanentes para mantener intacta la estructura del suelo, prevenir la compactación y reducir el uso de maquinaria. Esto no solo mejora las propiedades del suelo, sino que también disminuye las emisiones al ahorrar combustible.

Diversifica tus cultivos

Rotaciones, asociaciones y relevos rompen ciclos de plagas, mejoran la biodiversidad del suelo y aumentan la captura de carbono. Además, diversificar ayuda a mantener la rentabilidad, incrementa la seguridad alimentaria y favorece dietas más variadas.

Mecanización a escala adecuada

Opta por una mecanización adecuada al tamaño y necesidades de tu parcela. Las máquinas multiuso-multicultivo, implementos como los cinceles roturadores, sembradoras manuales o de tiro animal, e incluso la adaptación de maquinaria ya existente pueden ser buenas alternativas. Con una mecanización a escala adecuada, no solo disminuye el gasto de combustible, sino que también bajan las emisiones de gases contaminantes.

Al implementar estas prácticas regenerativas, contribuyes a mitigar el cambio climático y mejoras la productividad de tus cultivos. Estas estrategias demuestran que es posible lograr una agricultura más rentable y sostenible. ¡Súmate al cambio!