En ella crece el maíz y el frijol —y muchas otras especies de plantas—, su fertilidad es motivo de fiestas y rituales, su conocimiento es una herencia cultural invaluable, su espacio implica una organización particular y propicia diversos encuentros sociales —y eventualmente, es testigo de algunos encuentros amorosos—. La milpa, ese ecosistema creado por las sociedades mesoamericanas que ha persistido, muy probablemente, por cerca de 5 mil años es, ante todo, un fenómeno cultural y tecnológico dinámico y flexible que hoy busca ser resiliente ante los efectos del cambio climático y las nuevas dinámicas sociales.

Este 18 de mayo, en la sede global del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), en Texcoco, Estado de México, se realizó la ceremonia de la siembra de la milpa, en la que la comunidad de este centro de investigación tuvo oportunidad de escuchar, en voz de sus investigadores, cuáles son las líneas de trabajo que actualmente el CIMMYT está desarrollando para preservar y fortalecer la herencia de cultivo de este sistema milenario. Además, se contó con la participación de danzantes tradicionales que representaron algunos de los rituales de fertilidad asociados a la milpa.

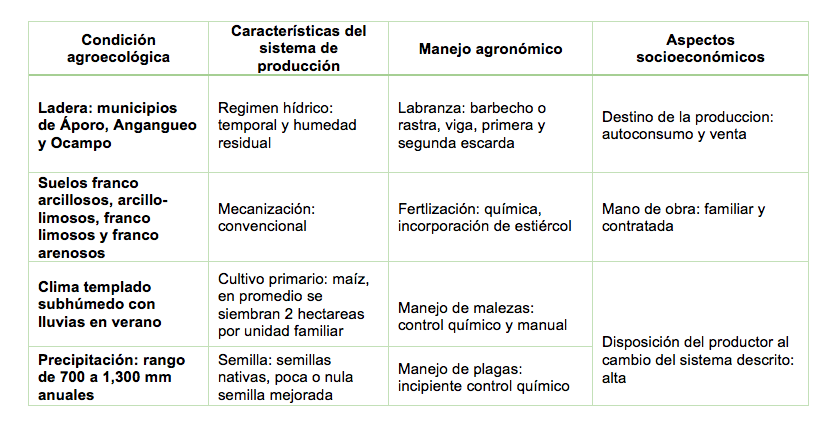

En contraste con la enorme diversidad biocultural, los estudios formales sobre los aspectos agronómicos del sistema milpa son limitados. “La limitada investigación agronómica formal sobre los sistemas de milpa ha dejado a los agricultores de pequeña escala desatendidos, por lo que han adoptado tecnologías desarrolladas para otros sistemas de producción que no necesariamente funcionan en los sistemas tradicionales”, menciona uno de los recientes estudios del CIMMYT sobre la milpa.

Milpa en náhuatl hace referencia a “lo que se siembra encima de la parcela” —kool en lengua maya—. Su cultivo principal es el maíz, pero un maizal no es una milpa pues, a diferencia de este —que es un monocultivo—, la milpa es un sistema de cultivos asociados, un policultivo que se caracteriza por propiciar la interacción de una gran cantidad de especies. Por ello se le considera un ecosistema. Uno artificial, culturizado —es decir, integrado en una cultura— (Revista EnlACe, pp. 52-54), pero que al igual que los ecosistemas naturales, debe ser estudiado y protegido, especialmente porque de él depende la alimentación de un gran sector de la población mexicana.

Así, en un contexto donde el cambio climático afectará fuertemente a Mesoamérica —lo que requerirá cambios en las variedades y los cultivos en muchas regiones—, se necesita la evaluación continua de las prácticas bajo las diversas condiciones de las milpas, junto con la investigación de mejora de los cultivos, para generar soluciones de mitigación y adaptación para los agricultores de milpa en las zonas que pudieran resultar afectadas, mencionan los investigadores del CIMMYT.

¿Por qué hablar de las milpas y no solo de la milpa? Porque el tipo de suelo, las condiciones climáticas, los ecosistemas naturales circundantes, las tradiciones y otras dinámicas sociales, los saberes locales y las necesidades o las exigencias agroalimentarias, hacen que la milpa adquiera características particulares en cada región. Así, aunque comparten rasgos comunes —entre ellos que el sistema está dedicado primordialmente al autoconsumo de las familias—, no existe uno, sino varios tipos de milpas. La milpa otomí, por ejemplo, produce chilacayote, agaves, chilaca, flor de calabaza… La milpa totonaca incluye chayotes, tomatillos, quintoniles, yuca, chiltepín…