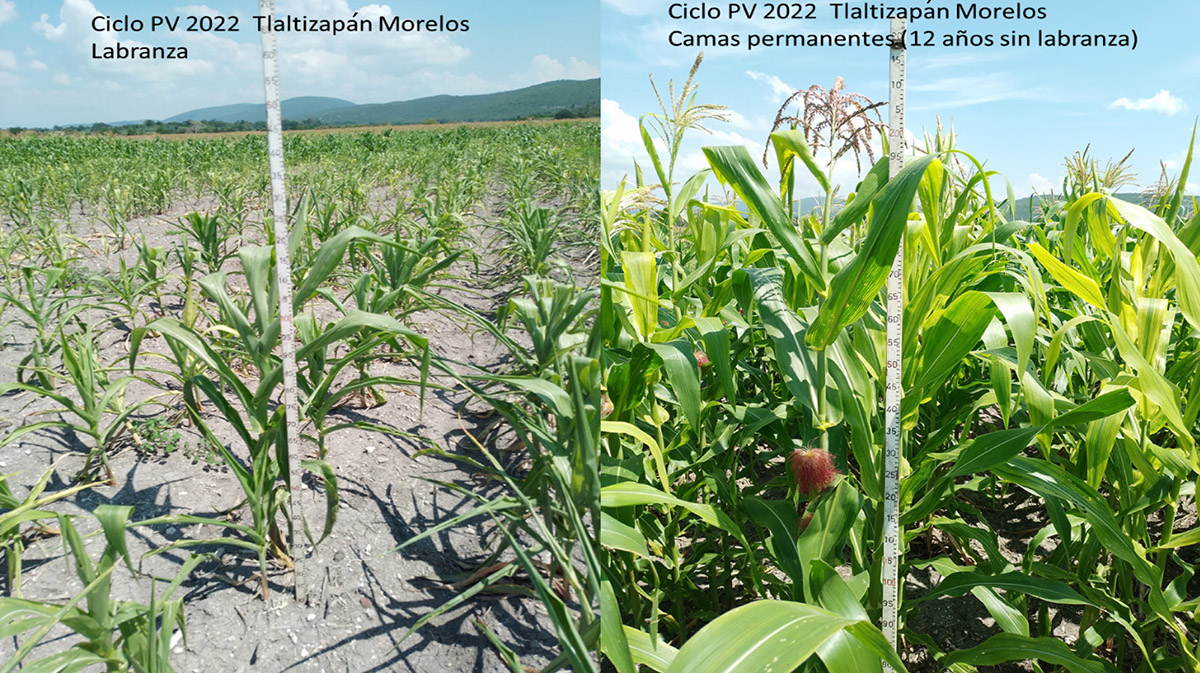

“En esta zona hay dos factores que determinan los rendimientos: uno es la sequía y el otro es el exceso de humedad en parte de agosto y todo el mes de septiembre. En el ciclo primavera-verano 2022, por ejemplo, la canícula fue más pronunciada que otros años y hubo exceso de humedad después de la sequía”, comentan especialistas del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) que realizan estudios en una plataforma de investigación alojada en el Campo experimental del CIMMYT en Tlaltizapán, Morelos.

“Esta plataforma de investigación lleva 12 años compartiendo aprendizajes sobre maíz bajo temporal y tratamientos de labranza para tomar decisiones que ayuden aumentar el rendimiento y mejorar la utilidad de los sistemas en la zona. Esta información, a través de seminarios digitales y mediante visitas a la plataforma, se pone a disposición de agricultores, investigadores, autoridades gubernamentales, universidades y todos los interesados”, puntualiza Simon Fonteyne, coordinador de investigación agronómica para América Latina del CIMMYT.

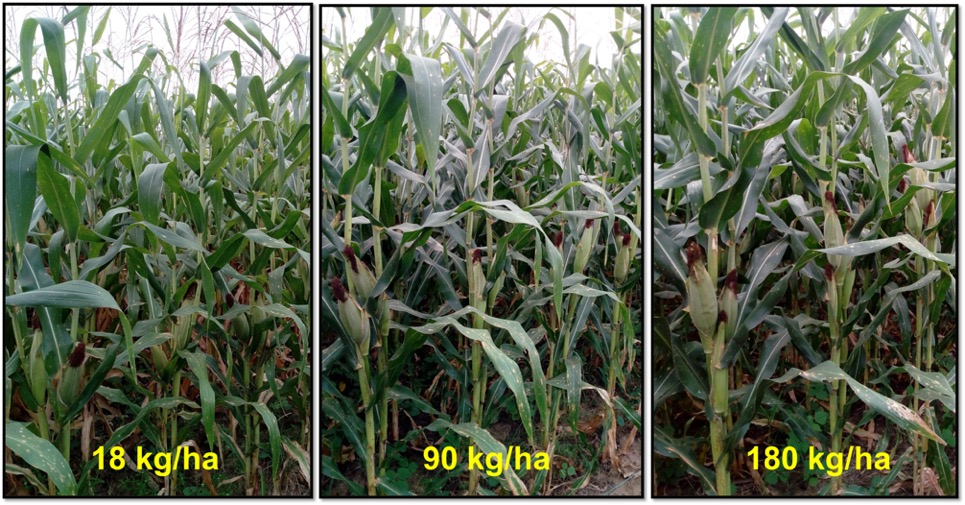

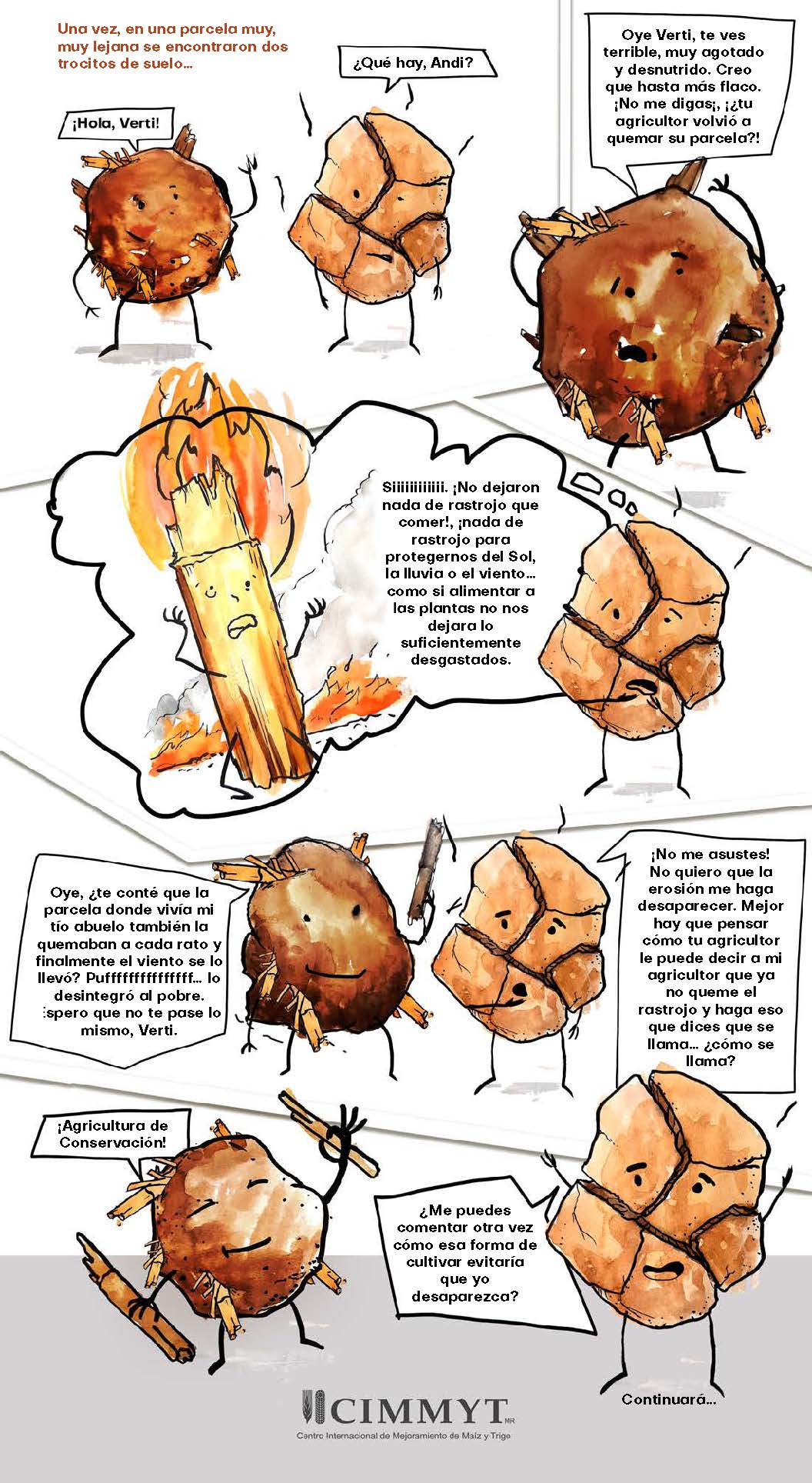

Ante la variabilidad climática que ha agudizado fenómenos como la canícula, y el incremento del costo de los fertilizantes, en la plataforma de investigación se han evaluado prácticas de agricultura de conservación y siembra de algunas especies de leguminosas como alternativa para incrementar el rendimiento y mejorar la utilidad de los sistemas de producción de la zona.

“En comparación con los tratamientos donde se hizo labranza, las camas permanentes —las cuales ayudan a reducir o minimizar la labranza, mejorar el manejo del agua y a disminuir la compactación del suelo mediante el tráfico controlado— respondieron muy bien ante la sequía durante la etapa de crecimiento del cultivo. En el ciclo primavera-verano 2022, que fue quizá uno de los de mayor sequía, las camas permanentes rindieron casi el doble con respecto a los tratamientos con labranza”, señala Óscar Bañuelos, responsable de la plataforma.

La relación costo beneficio fue buena en ambos tratamientos de camas permanentes, pero donde hubo labranza no se alcanzó a recuperar la inversión. Además, “el ataque a la raíz por plagas como el gusano alambre fue mucho mayor en los tratamientos de labranza que en los de camas permanentes, afectando más el rendimiento en los tratamientos de labranza. En cuanto a pudrición de mazorca no hubo diferencia significativa entre tratamientos”, puntualiza Jessica González, especialista en poscosecha del CIMMYT.

Así, con agricultura de conservación —camas permanentes, cobertura del suelo con rastrojos y diversificación de cultivos— “es posible hacer frente a la sequía, aunque aún requerimos estrategias adicionales para hacer frente al exceso de humedad”, señalan los investigadores, quienes continúan estableciendo ensayos para proporcionar a los agricultores locales soluciones probadas para afrontar las distintas y particulares problemáticas de su región.

La red de plataformas de investigación del CIMMYT y sus colaboradores es una de las redes de investigación agrícola más relevantes a nivel mundial. Es impulsada por proyectos como AgriLAC Resiliente, Agriba Sustentable, Excellence in Agronomy, y otros igualmente importantes.