El cacahuate, una de las botanas más icónica del mundo, tiene profundas raíces tanto en la historia como en los campos de cultivo de México. Originario de América del Sur, ha sido cultivado en México desde la época prehispánica, donde se ha convertido en un cultivo importante en regiones de temporal de estados como Morelos, Guerrero, Puebla, Oaxaca y Chiapas, estados responsables de más del 50% de la producción nacional.

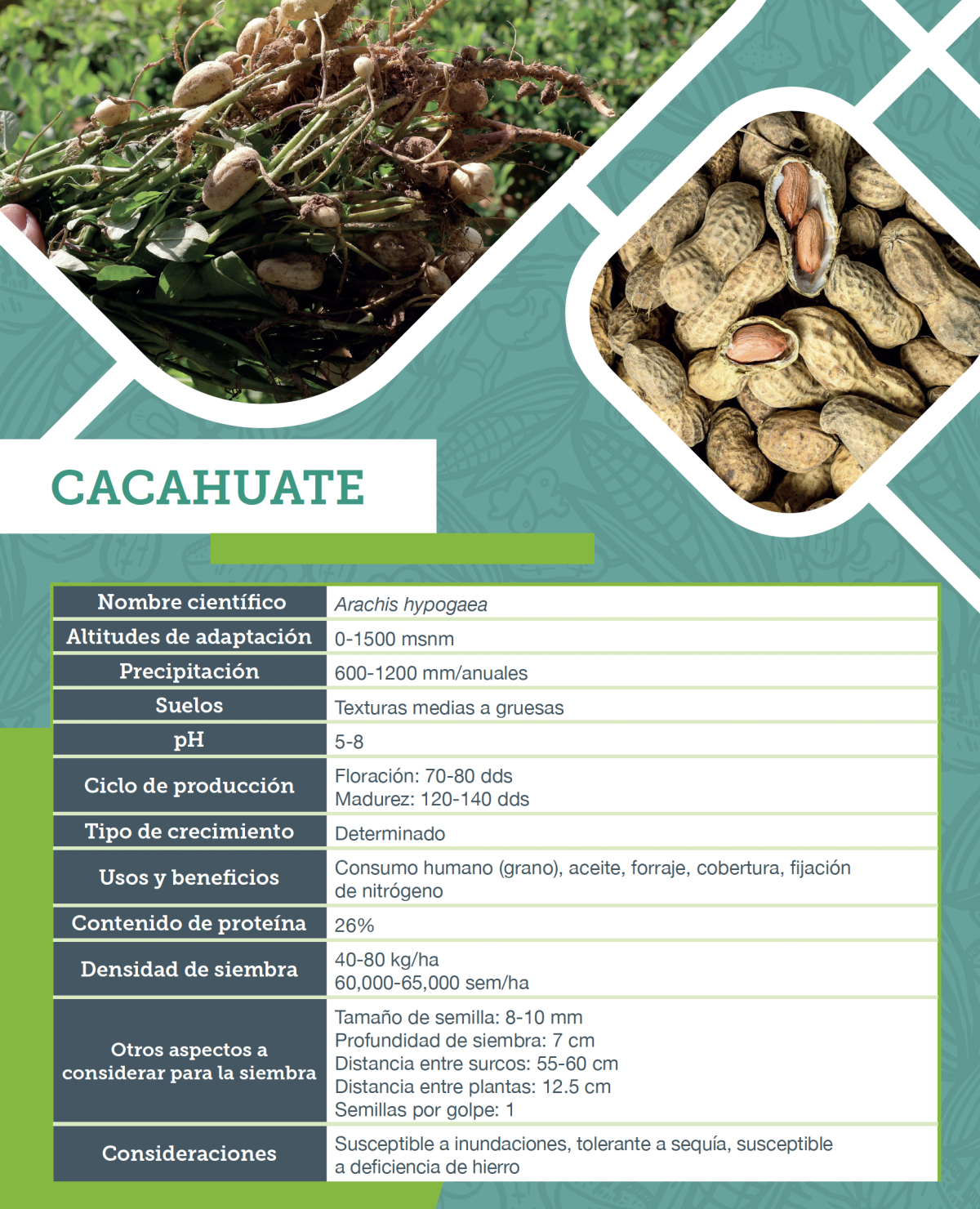

Su nombre científico es Arachis hypogaea y pertenece a la familia Fabaceae. Crece en suelos de escasa fertilidad y es capaz de ser resistente ante lluvias erráticas, esto lo convierte en un aliado invaluable para los agricultores que enfrentan condiciones adversas debido al cambio climático. Además, lo que hace al cacahuate aún más asombroso es su capacidad de fijación de nitrógeno en el suelo, una característica excepcional que beneficia tanto a la planta como al entorno agrícola.

El secreto detrás de esta capacidad radica en la simbiosis entre el cacahuate y bacterias del género Rhizobium que habitan en sus raíces. Estas bacterias son capaces de transformar el nitrógeno atmosférico en una forma que las plantas pueden utilizar. A cambio, el cacahuate suministra a estas bacterias un ambiente rico en carbohidratos y otros nutrientes. Este proceso beneficioso aumenta la disponibilidad de nitrógeno en el suelo, reduciendo la necesidad de fertilizantes químicos y disminuyendo tanto el impacto ambiental como los costos de producción agrícola.

A pesar de que a menudo se le considera un fruto seco, en realidad es una legumbre que crece bajo tierra. Su valor nutricional como fuente de proteínas, grasas saludables, vitaminas y minerales lo hace un alimento importante en las dietas de muchas personas en todo el mundo ya que además su versatilidad culinaria es asombrosa: se consume crudo, tostado, salado, horneado; de él se extrae aceite para su uso en la cocina y la fabricación de productos cosméticos y jabones. También se convierte en la popular mantequilla de cacahuate y es un ingrediente característico en muchos platillos asiáticos y africanos y, por supuesto, un elemento esencial de muchos moles mexicanos.

En el terreno agronómico, la introducción de leguminosas como el cacahuate mejora la calidad del suelo y, en combinación con la agricultura de conservación, promueve un entorno favorable para el desarrollo de este cultivo. Diversificar cultivos, además, no solo disminuye la incidencia de plagas y malezas, sino que también atrae insectos benéficos que contribuyen al control de plagas, reduciendo así la necesidad de plaguicidas y mejorando la salud del suelo.

En resumen, el cacahuate, con sus cualidades agronómicas, alimentarias y culturales, es un cultivo multifacético con un impacto global. Desde su origen prehispánico en América hasta su presencia en la agricultura contemporánea, el cacahuate continúa demostrando su importancia en el mundo agrícola y culinario. Su capacidad de fijar nitrógeno y su papel en la diversificación de cultivos lo convierten en un aliado invaluable para los agricultores, mejorando la sostenibilidad de la agricultura y promoviendo una alimentación saludable y deliciosa.

La siguiente, es una ficha agronómica del cacahuate. La información fue generada a partir de ensayos y vitrinas 2018-2020 a través de la red de colaboradores.